Требования, предъявляемые к зданиям

Требования к зданиям

Здания любого типа должны в максимальной степени удовлетворять:

- функциональным требованиям

- техническим требованиям

- экономическим требованиям

- архитектурно-художественным требованиям

Требования к функциональной целесообразности

Полное соответствие своему назначению. Этому требованию должно подчиняться как объемно-планировочное решение (состав и размеры помещений, их взаимосвязь), так и конструктивное решение (конструктивная схема здания, материал основных конструкций, отделочные материалы). Функциональное назначение здания определяет требования к освещенности, температуре, звукоизоляции, вентиляции, отоплению, водо- и газоснабжению, канализации, лифтам, бытовому оборудованию, теле- и радиофикации, к отделке помещений и благоустройству здания и др.

Проект должен обеспечивать максимальную оптимальную среду для человека в процессе осуществления им функций, для которых здание предназначено. Параметры среды- габариты помещений здания в соответствии с их назначением, состояние воздушной среды (температурно-влажностные характеристики, показатели воздухообмена), световой режим (показатели необходимой естественной или искусственной освещенности), звуковой режим (условие слышимости в помещении и защита его от шумов, проникающих из внешней среды) - устанавливаются для каждого вида здания строительными нормами и правилами (СНиП).

Требования к технической целесообразности

Требования к технической целесообразности проектного решения подразумевает выполнение его конструкции в полном соответствии с законами строительной механики, физики и химии. Для этого проектировщику необходимо выявить и точно учесть все внешние воздействия на здания. Внешние воздействия на зданияусловно подразделяют на силовые и несиловые .

К силовым относятся следующие виды нагрузок и воздействий:

Постоянные нагрузки - от собственного веса конструкции здания и давления грунта основания на его подземную часть;

Длительно действующая временная нагрузка - от стационарного технологического оборудования, перегородок, длительно хранимых грузов (книгохранилища), воздействия неравномерных деформаций грунтов основания и т.д.

Кратковременные нагрузки - от массы подвижного оборудования, людей, мебели, снега, ветра и т.д.

Особые воздействия – от сейсмических явлений, взрывов, просадочности лессового или протаявшего, мерзлого грунтового основания здания, воздействие деформации земной поверхности в районах влияния горных выработок и т.д.

К несиловым воздействиям относятся:

Переменные температуры наружного воздуха, вызывающие линейные температурные деформации, изменения размеров наружных конструкций здания или температурные усилия в них При стесненности проявления температурных деформаций жесткого закрепления конструкции;

Атмосферная и грунтовая влага на материал конструкции приводящая к изменениям физических параметров, а иногда структуры материалов вследствие их атмосферной коррозии, а так же воздействия парообразной влаги воздуха в помещении на материал наружных ограждений;

Солнечная радиация, влияющая на световой и температурный режим помещений и вызывающая изменение физико-технических свойств. поверхностных слоев конструкции.(старение пластмасс, плавление битумных материалов)

Инфильтрация наружного воздуха не плотности ограждений конструкций, влияющих на их теплоизоляционные свойства. и температурно-влажностный режим помещения.

Химическая агрессия водорастворимых примесей в воздушной среде кот. в растворенном атмосферной влагой состоянии вызывает разрушение (хим. агрессию) поверхностных слоев материалов конструкций;

Разнообразные шумы от источников вне и внутри зданий, нарушающих нормальный акустический режим помещений;

Биологическое воздействие - от микроорганизмов и насекомых до разрушающих конструкции из органических материалов.

При проектировании конструкций зданий должно предусматриваться их сопротивление всем перечисленным воздействиям. Это требование обеспечивается прочностью, устойчивостью и жесткостью несущих конструкций, долговечностью и стабильностью эксплуатационных качеств ограждающих конструкций. 1. Прочность - способность воспринимать силовые нагрузки и воздействия без разрушения.

2. Устойчивость - способность конструкции сохранять равновесие при силовых нагрузках и воздействиях. 3. Жесткость - способность конструкции осуществлять свои статические функции с малыми заранее заданными величинами деформации. 4. Долговечность - предельный срок сохранения физических качеств конструкции здания в процессе эксплуатации. Долговечность конструкции зависит от:

ползучести - процесса малых непрерывных деформаций материала конструкции при длительном загружении;

морозостойкости - сохранения влажными материалами необходимой прочности при многократном чередовании замораживания и оттаивания.

влагостойкости - способности материалов противостоять воздействию влаги без существенного снижения прочности следственного расслоения, возбуждения, коробления и растрескивания.

коррозионостойкости - способности материалов сопротивляться разрушению, вызываемому химическими, физическими или электрохимическими процессами.

биостойкости - способности органических материалов противостоять разрушающим воздействиям микроаргонизмов и насекомых.

5. Стабильность эксплуатационных качеств , к которым относятся: тепло, звукоизоляция и воздухопроницаемость ограждения - способность конструкции сохранять постоянный уровень изоляционных свойств в течение проектного срока службы здания или конструктивного элемента. Методика расчета долговечности конструкции не создана. Поэтому применяется условная оценка долговечности по предельному сроку службы здания. По этому признаку здания и сооружения разделяют на 4 степени:

1. срок службы более 100 лет (высотки, Кремль)

2. срок службы от 50 до 100 лет

3. срок службы от 20 до 50 лет

4. срок службы до 20 лет (временные здания и сооружения)

Кроме того классификация конструкций зданий осуществляется по принципу пожарной безопасности, кот. определяется возгораемостью конструкций и их огнеопасностью.

По возгораемости конструкций различают материалы: несгораемые - не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются под действием огня или высоких температур; трудно сгораемые - с трудомвоспламеняются, тлеют и обугливаются, но процессы горения и тления прекращаются при устранении огня или высоких температур; сгораемые - воспламеняются или тлеют под действием огня или высоких температур, и эти процессы не прекращаются после удаления источников огня.

Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются длительностью (в часах) испытаний конструкций на огнестойкость до возникновения одного из следующих предельных состояний: обрушение, образование в конструкции сквозных трещин или отверстий, повышенная температура.

Требования к экономической целесообразности

На экономические показатели жилой застройки влияют этажность зданий, планировочная и конструктивная схемы, протяженность здания, площадь квартир, плотность застройки, благоустройство, в том числе инженерные коммуникации, улицы, дороги, транспорт, общегородские подводящие сети, зеленые насаждения.

Класс здания назначают при проектировании в соответствии с его народно-хозяйственной и градостроительной ролью.

К I классу относятся крупные общественные здания (театры, музеи, цирк), правительственные здания, жилые дома высотой более 9 этажей.

Ко II классу - общественные здания массового строительства и дома не свыше 5 этажей.

К III классу - дома не свыше 5 этажей и общественные здания малой вместимости.

К IV классу - малоэтажные жилые дома и временные общественные здания.

Класс большинства промышленных зданий редко назначают выше 3 этажей во избежание функционального старения здания.

Основные конструкции здания I класса должны иметь 1-ую степень долговечности и огнестойкости; II класса - 2-ую степень; III класса - 2-ую степень долговечности и 3-ью степень огнестойкости; IV класса - 3-ью степень долговечности и без огнестойкости.

Архитектурно-художественные требования

Архитектурно-художественные требования к проектному решению заключаются в необходимости соответствия внешнего вида здания, его назначения и формирования объемов и интерьеров здания по законам красоты.

Эстетические требованияк зданию связаны с понятием красоты в архитектуре или архитектурной выразительности, поскольку архитектура создает наряду с утилитарными ценностями художественные образы. Произведения архитектуры существуют в системе (ансамбле), где архитектура возглавляет другие искусства, определяя их синтез.

Жилые здания

Жилые здания предназначены для постоянного или временного пребывания людей. К ним относятся жилые дома, общежития, гостиницы.

Классификация жилых зданий :

по назначению :

Квартирные дома - для постоянного проживания

Общежития - для длительного проживания

Гостиницы - для кратковременного проживания

по этажности :

Малоэтажные - 1-2 этажа

Средней этажности - 3-5 этажа

Многоэтажные - 6 и более этажей

Повышенной этажности - 11-16 этажей

Высотные - более 16 этажей.

по числу квартир :

Одноквартирные (индивидуальные)

Двухквартирные (спаренные)

Многоквартирные

Правильный выбор этажности жилых домов и их объемно-планировочной структуры имеет важное значение как в экономическом градостроительном и архитектурном отношении, так и для решения социальных задач обеспечения необходимых благоприятных условий жизни и жизнедеятельности населения.

Объёмно-планировочные решения жилого здания - это данные о его размерах, планировки квартир и т.д.

Включают:

а) Площадь застройки жилого дома, равную площади поперечного сечения дома на нулевой отметке плюс площадь проекций на нулевую отметку подземных и наземных частей здания, если эти площади нельзя использовать под строительство;

б) Строительный объём здания равен сумме объёмов подземной и наземной частей. Объём подземной части дома равен произведению площади подвала на его высоту. Объём наземной части измеряется по-разному для зданий с чердаком и без чердака. Для зданий с чердаком объём равен произведению площади застройки на высоту, измеренную от чистого пола 1-го этажа до верха засыпки чердака. Для бесчердачных зданий объём равен произведению длины здания на площадь поперечного сечения;

в) Общая площадь жилого дома равна сумме общих площадей, входящих в него квартир. В общую площадь квартир включаются площади всех помещений квартиры, за вычетом отопительных сооружений, вертикальных инженерных коммуникаций и технологических проёмов, но плюс площадь лоджий с коэффициентом 0,5 и площади балкона с коэффициентом 0,25. Общая площадь делится на жилую и вспомогательную;

г) Жилая площадь квартиры равна сумме площадей общей комнаты и спален;

д) Вспомогательная - всё остальное;

е) Полезная площадь дома включает площадь встроенного жилого дома с культурно-бытовыми зданиями и учреждениями, а также внеквартирные площади, предназначенные для использования жителями, квартирно-комнатное помещение, кроме того, обычно сумму полезной и общей площади дома также называют полезной;

ж) Площадь внеквартирных коммуникаций включает коридоры, лестничные площадки, марши, лифтовые шахты, вестибюль;

з) Площадь конструктивная - площадь поперечного сечения под окнами, включающая разрезы конструкций, отопительные сооружения, вертикальные инженерные сети, технологические проёмы, площадь ниш в стенах, высотой менее 2 м, а также ряд относительных показателей;

и) Планировочный коэффициент равен жилой площади, делённой на общую;

к) Объёмный коэффициент равен строительному объёму здания, разделённому на общий. Должен быть равен приблизительно 5 или 6;

л) Коэффициент наружных стен равен отношению площади наружных стен к общей площади дома. Величина не нормируется, т.к. зависит от размеров дома, но существенно влияет на строительные затраты на теплопотери;

м) Конструктивный коэффициент равен отношению конструктивной площади и площади застройки.

По объемно-планировочным решениям за основу приняты широко-корпусные многосекционные дома высотой 6, 9, 22 этажа, шириной корпуса 16-20 метров. В них предусматривается свободная (вариантная) планировка квартир с зонированием помещений, отказ от малых по площадям кухонь и сантехкабин, устройство холодных кладовых при кухнях, шлюзов (купе) при спальнях, оборудованных шкафами и стеллажами. Примерно в 1,5 раза увеличивается общая площадь квартир, приходящаяся на один лестнично-лифтовой узел. На первых этажах предусматривается размещение квартир для колясочных инвалидов. Обязательна индивидуализация архитектуры и внешнего облика зданий на основе освоения различных конструктивных систем, фасадных материалов, пластики ширококорпусных домов и разноэтажности жилых зданий, различных размеров световых проемов по нижнему пределу нормативных требований естественного освещения, применения наряду с балконами и лоджиями остекленных веранд.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по действующим нормативным документам.

При ширине лестниц на основных подходах к зданию 2,5 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев, что устанавливается заданием на проектирование.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2 %.

6.1.3 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, а в жилых зданиях - не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м.

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны быть заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками.

При наличии контроля на входе следует предусматривать контрольные устройства, прис- пособленные для пропуска тех категорий инвалидов, для которых будет доступен проектируемый объект.

Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках, следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, лифты согласно требованиям ДСТУ pr EN 81-70, подъемные платформы, вертикальные подъемники согласно требованиям ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2 или другие приспособления для перемещения инвалидов.

Пути движения МГН внутри здания следует проектировать в соответствии с норматив- ными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

ДБНВ.2.2-17:2006 С.7

Ширина пути движения в коридорах, помещениях, галереях и т.п. в чистоте должна быть не менее: - при движении кресла-коляски

в одном направлении 1,5 м;

при встречном движении 1,8 м.

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. Ширина балконов и лоджий должна быть не менее 1,5 м в свету. Ширину коридора или перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м. Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м.

6.1.7 Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90-180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,5 м.

Около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов следует предусматривать свободное пространство размерами в плане не менее 0,9 м х 1,5 м.

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

6.1.8 Конструктивные элементы внутри зданий и устройства, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края, а также не должны выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола. При размещении устройств, указателей на расположенной в отдельности опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м.

Под маршем открытых лестниц и других нависающих элементов внутри здания, имеющих размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует устанавливать барьеры, ограждения и т.п.

6.1.9 Участки пола на путях движения МГН на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и (или) контрастно окрашенную поверхность. Допускается предусматривать световые маячки.

6.1.10 В помещениях, доступных МГН, не допускается применять ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) более 0,013 м.

Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, в особенности на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.

6.1.11 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.

Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,025 м.

В полотнах внешней двери, доступных инвалидам, следует предусматривать обзорные панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в границах 0,3-0,9 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не меньше 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.

Прозрачные двери и ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах двери следует предусматривать яркое контрастное маркирование высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенное на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.

На путях движения МГН в зданиях и сооружениях не допускается применять вращаю- щиеся двери и турникеты шириной менее чем 0,85 м.

На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

Строительство производственных зданий и сооружений проводится в соответствии с требованиями технологического процесса и оборудования (см. «Производственные здания промышленных предприятий»- СНиП 11-90-81). Они разнообразны по размерам, архитектурностроительным и иным решениям; должны удовлетворять гигиеническим требованиям; иметь достаточные уровни освещения и отопления; эффективно вентилироваться; обеспечивать возможность осуществления мероприятий по борьбе с производственными вредностями.

Размеры и планировка. Объем производственных помещений на 1 работающего- не менее 15 м3, площадь не менее

4,5 м2. Пристройки к наружным стенам допустимы при условии, если они не меняют гигиенических норм естественного проветривания и естественного освещения. Помещения (участки) с избытками тепла (более 20 ккал/м3- ч), а также со значительными выделениями вредных газов, паров, пыли нужно размещать у наружных стен зданий и сооружений, лучше в одноэтажных зданиях; профиль кровли и ширину таких зданий или их отдельных частей выбирают с учетом наиболее эффективного варианта удаления вредных выделений и тепла: естественным путем (аэрацией) или приточно-вытяжной вентиляцией (в многоэтажных зданиях для них отводят верхний этаж; в случае размещения в других этажах должны быть предусмотрены меры, предупреждающие распространение выделений с одного этажа на другой и в другие рабочие помещения) .

Производство высокотоксичных вредных веществ (I и II классов) в закрытых помещениях должно предусматривать изоляцию технологического оборудования (кабины, помещения, зоны) и управление из пультов или операторских зон. В кабинах, помещениях, зонах и на участках возможных аварий нужно предусматривать использование работающими шланговых средств индивидуальной защиты (требования не относятся к производствам на открытых площадках).

При объединении в одном здании производств и участков с различными санитарно-гигиеническими условиями должны быть осуществлены меры, исключающие воздействие вредностей на работающих и лиц, не занятых на работе с этими вредностями: изоляция производств или участков друг от друга, применение воздушных завесов и др.

Строительные решения. Производственные здания, помещения, зоны или участки без естественного освещения или с недостаточным естественным освещением (коэффициент естественной освещенности менее 0,1 %) допустимы: 1) для производств с условиями технологического процесса, исключающими применение помещений с естественным освещением;

2) для производств и процессов, не требующих пребывания работающих в соответствующих помещениях более 50 % времени рабочего дня; 3) в соответствии с нормативными документами отдельных отраслей промышленности - в установленном порядке. Необходимо соблюдать дополнительные санитарно-гигиенические требования: 1) повышение норм искусственного освещения в соответствии со СНиП «Естественное и искусственное освещение» (П-4-79); 2) устройство эритемного облучения в соответствии с гигиеническими нормативами по «Методическим указаниям к проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях» (№ 1158-74); 3) площадь таких помещений - не менее 200 м2;

если по условиям технологии необходимы меньшие помещения, то их рекомендуется отделять стеклянными перегородками;

4) для периодического отдыха работающих (без снятия рабочей одежды) предусматривают места с естественным светом при коэффициенте естественной освещенности не менее 0,5 % и на расстоянии не более 200 м от рабочих мест.

Оборудование мест периодического отдыха должно соответствовать требованиям СНиП II-92-76 «Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий». Для периодического отдыха работающих могут быть использованы коридоры, холлы, вестибюли и другие помещения с естественным освещением, если они отвечают требованиям к помещениям для периодического отдыха.

Конструктивные элементы. Наружные ограждения отапливаемых зданий и сооружений строят с расчетом, чтобы исключить возможность образования конденсата на внутренней поверхности стен и потолков. Исключение - здания и сооружения с мокрым режимом, однако должна быть гидро-пароизоляция (покрытие плитками, нитроэмалевой или масляной краской, оштукатуривание ожелезненным цементом и др.). Характер и площадь остекления световых проемов должны обеспечивать нормы естественной освещенности и метеорологических условий (см.).

Независимо от вредных выделений и вентиляционных устройств в производственных зданиях и сооружениях должны быть устроены открывающиеся створки переплетов и устройства в окнах площадью не менее 20 % общей площади световых проемов для проветривания: с направлением при необходимости воздуха в холодный период года вверх, а в теплый период года - вниз. Эти требования не распространяются на помещения: 1) с круглогодичным и круглосуточным кондиционированием воздуха; 2) кабинетной планировки; 3) без естественного проветривания с общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Для ремонта, остекления и очистки стенок с обеих сторон, а также для обслуживания аэрационных проемов и осветительной арматуры используются проходы (площадки, лестницы для выхода на крышу и др.), специальные механизмы, устройства, приспособления, которые дают возможность удобно и безопасно выполнять такие работы (в том числе мостовые краны - при строгом выполнении требований техники безопасности).

В помещениях, в которых размещены производства с выделением вредных и агрессивных веществ (ртуть, свинец, марганец, мышьяк, бензол, кислоты, сернистый газ, элементоорганические вещества), стены, потолки и поверхности конструкций отделывают специальными мало- и несорбирующими материалами, которые допускают легкую уборку и мытье. В помещениях с выделением пыли предусматривают возможность уборки пылесосными установками или гидросмывом. Материалы для полов должны отвечать гигиеническим и эксплуатационным требованиям для данного производства; полы должны быть теплыми и эластичными (на рабочих местах), плотными (без щелей), не являться источником образования пыли; не пропускать в помещение грунтовые воды и вредные газы.

При применении в производстве агрессивных и вредных веществ (кислоты, щелочи, соли, ртуть, нефтепродукты и др.) полы следует устраивать из материалов, устойчивых к химическому воздействию и не сорбирующих вредных веществ; для таких полов необходимы стоки в канализацию. В помещениях, где возможна повышенная скользкость (растворы мыла, смазочное масло и др.), полы следует делать из рифленых плиток, а где проливается много воды,- с уклоном для стока.

Материалы покрытия полов в отапливаемых производственных помещениях на постоянных рабочих местах при работе стоя должны иметь коэффициент теплоусвоения не более 6 ккал/м2 (ч- град). В случае отступления от этого требования по технологическим соображениям на рабочих местах на полу применяют деревянные щиты или теплоизолирующие коврики.

Здания образуют материально-пространственную среду для осуществления людьми различных социальных процессов быта, труда и отдыха. Поэтому они должны отвечать ряду требований, основные из них:

функциональная (или технологичная ) целесообразность, т.е. здание должно быть удобно для труда, отдыха или другого процесса, для которого оно предназначено;

техническая целесообразность, т.е. здания должны быть прочными, устойчивыми, долговечными, надежно защищать людей и оборудование от вредных атмосферных воздействий, удовлетворять противопожарным требованиям;

архитектурно-художественной выразительности, т.е. оно должно быть привлекательным по своему внешнему виду, благоприятно воздействовать на психологическое состояние и сознание людей;

экономическая целесообразность, предусматривающая при минимальных затратах на постройку и эксплуатацию здания получения максимума полезной площади.

природоохранные .

Основным в здании или помещении является его функциональное назначение.

Осуществление той или иной функции всегда сопровождается осуществлением какой-либо другой функции, имеющей подсобный характер. Например, учебные занятия в аудитории представляют главную функцию этого помещения, движение же людей при заполнении аудитории и после окончания занятий – подсобную. Следовательно, можно различить главные и подсобные функции. Главная функция для конкретного помещения в другом помещении может быть подсобной, и наоборот.

Помещение – основной структурный элемент или часть здания. Соответствие помещения той или другой функции достигается только тогда, когда в нем создаются оптимальные условия для человека, т.е. среда, отвечающая выполняемой им в помещениифункции.

Качество среды зависит от ряда факторов. К ним можно отнести:

пространство , необходимое для деятельности человека, размещения оборудования и перемещения людей;

состояние воздушной среды (микроклимат) – запас воздуха для дыхания с оптимальными параметрами температуры, влажности и скорости его движения. Состояние воздушной среды характеризуется также степенью чистоты воздуха, т.е. количеством содержания вредных для человека примесей (газов, пыли);

звуковой режим – условия слышимости в помещении (речи, музыки, сигналов), соответствующие его функциональному назначению, и защита от мешающих звуков (шума), возникающих как в самом помещении, так и проникающие извне, и оказывающих вредное влияние на организм и психику человека;

световой режим – условия работы органов зрения, соответствующие функциональному назначению помещения, определяемые степенью освещенности помещения;

видимость и зрительное восприятие – условия для работы людей, связанные с необходимостью видеть плоские или объемные объекты в помещении.

Техническая целесообразность здания определяется решением его конструкций, которое должно находиться в полном соответствии с законами механики, физики, химии.

В соответствии с воздействием среды к зданию и его конструкциям предъявляется комплекс технических требований.

Прочность – способность здания в целом и отдельных его конструкций воспринимать внешние нагрузки и воздействия без разрушения и существенных остаточных деформаций.

Устойчивость (жесткость) – способность здания сохранять статическое и динамическое равновесие при внешних воздействиях здания зависящая от целесообразного размещения конструкций в соответствии с величиной и направлением нагрузок и от прочности их сопряжений.

Долговечность , означающая прочность, устойчивость и сохранность здания и его элементов во времени. Она зависит от:

ползучести материалов, т.е. от процесса малых непрерывных деформаций, протекающих в материалах в условиях длительного воздействия нагрузок.

морозостойкости материалов, т.е. от способности влажного материала противостоять многократному попеременному замораживанию и оттаиванию;

влагостойкости материалов, т.е. их способности противостоять разрушающему действию влаги (размягчению, набуханию, короблению, расслоению, растрескиванию и т.д.);

коррозиестойкости , т.е. от способности материала сопротивляться разрушению, вызываемому химическими и электрическими процессами;

биостойкости , т.е. от способности органических строительных материалов противостоять действию насекомых и микроорганизмов.

Долговечность определяется предельным сроком службы зданий. Практических инженерных методов расчета долговечности зданий пока не создано, поэтому в строительных нормах и правилах здания по долговечности условно разделяются на три степени :

1-я степень – срок службы более 100 лет;

2-я степень – срок службы от 50 до 100 лет;

3-я степень – срок службы от 20 до 50 лет.

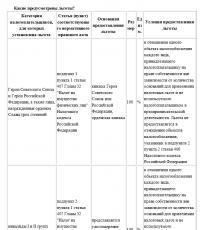

Что такое классы ответственности или категория сложности объекта? Согласно ДБН В.1.2-14-2009 «Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и оснований» и ДБН A.2.2-3:2012 «Состав и содержание проектной документации на строительство», который распространяются на: - строительные объекты (здания и сооружения) различного назначения. - составные части объектов, их основы и конструкции из различных материалов. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ Классы последствий (ответственности) зданий и сооружений определяются уровнем возможных материальных убытков и (или) социальных потерь, связанных с прекращением эксплуатации или с потерей целостности объекта. Возможные социальные потери от отказа должны оцениваться в зависимости от таких факторов риска, как: - опасность для здоровья и жизни людей; - резкое ухудшение экологической обстановки в прилегающей к объекту местности (например, при разрушении хранилищ токсичных жидкостей или газов, отказе очистных сооружений канализации и т.п.); - потеря памятников истории и культуры или других духовных ценностей общества; - прекращение функционирования систем и сетей связи, энергоснабжения, транспорта или других элементов жизнеобеспечения населения или безопасности общества; - невозможность организовать предоставление помощи пострадавшим при авариях и стихийных бедствиях; - угроза обороноспособности страны. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА Категория сложности объекта строительства определяют на основании класса последствий (ответственности) в соответствии с таблицей Возможные экономические убытки должны оцениваться расходами, связанными как с необходимостью восстановления объекта, который отказал, так и косвенный ущерб (убытки от остановки производства, упущенная выгода и т.д.).

Классификация зданий.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Лекция №1

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

«АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Для специальностей ТГВ, ВВ, ПЭК

Лекция №1 Архитектура и ее задачи. Общие понятия о зданиях и сооружениях. . . 3

Лекция №2 Основы проектирования зданий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Лекция №3 Основы проектирования жилых зданий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Лекция №4 Основы проектирования общественных зданий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Лекция №5 Основы проектирования промышленных зданий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Лекция №6 Основания и фундаменты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Лекция №7 Стены и перегородки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Лекция №8 Перекрытия и полы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Лекция №9 Покрытия и кровля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Лекция №10 Балконы, лоджии, эркеры, лестницы, лифты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Лекция №11 Окна, фонари, двери и ворота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Лекция №12 Планировочная структура городов и промышленных предприятий. . . 73

Лекция №13 Строительство в сложных условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Лекция №14 Водопроводные и канализационные системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Лекция №15 Специальные здания и сооружения теплогазоснабжения. . . . . . . . . . . . 91

План лекции:

2. Классификация зданий.

3. Основные требования к зданиям.

1. Общие сведения о зданиях и сооружениях.

Зданиями называют надземные строения с помещениями для жилья и общественных нужд. Сооружения отличаются от зданий тем, что помещений обычно не имеют и предназначаются для каких-либо технических целей (мосты, тоннели, дымовые трубы, резервуары и др.)

Внутренне пространство зданий складывается из отдельных функционально связанных помещений, которые являются основой архитектурно планировочных схем .

Система функционально – связанных помещений, полы которых находятся на одном уровне, создают этаж.

В зависимости от размещения в здании этажи бывают подвальными, цокольными, надземными и мансардными. Если заглубление этажа составляет менее половины высоты помещения, то этаж называют цокольным. При большем заглублении подвальным. Все этажи, уровень пола которых выше от уровня земли относятся к надземным. Верхний этаж надземной части здания называют чердачным, а помещение которое расположено в чердачном пространстве, имеют название мансарда. В многоэтажных зданиях имеют место технические этажи, предназначенные для размещения сложного инженерного оборудования и прокладки коммуникаций.

Технический этаж может размещаться под зданием, над верхним этажом, а также в одном или нескольких средних этажах многоэтажного здания.

По назначению - здания подразделяются на основные типы:

· Жилые здания предназначены для постоянного или временного пребывания людей – жилые дома, общежития, гостиницы.

· Общественные здания предназначены для временного пребывания людей в связи с осуществлением в них различных функциональных процессов (занятия умственным трудом, питание, зрелище, спорт и пр.)

· Промышленные здания служат для осуществления в них производственных процессов различных отраслей промышленности. Они подразделяются на производственные, подсобные, энергетические, складские.

· Сельскохозяйственные здания , в которых осуществляются процессы, связанные с сельским хозяйством.

По этажности здания – разделяют на одноэтажные, малоэтажные (1-3 этажа), многоэтажные (4-9 этажей), повышенной этажности (10-20 этажей) и высотные (20 и более).

По степени распространенности различают здания массового строительства и уникальные.

По народнохозяйственному значению и градостроительным положениям здания разделяют на четыре класса. Класс здания определяется строительными нормами и правилами (СНиП). К зданиям:

· 1 класса принадлежат большие общественные здания, жилые здания повышенной этажности, уникальные промышленные здания;

· 2 класса – многоэтажные жилые здания, основные корпусы промышленных предприятий, общественные здания массового строительства;

· 3 класса – жилые здания до 5 этажей, общественные здания небольшой вместимости, вспомогательные здания промышленных предприятий;

· 4 класса – временные здания.

К зданиям первого класса предоставляют повышенные требования долговечности, огнестойкости и комфортности, а к зданиям 4 класса – наименьшие требования. Разделение зданий по классу необходимо, чтобы выявить для них планировочные и конструктивные решения

По материалам основных конструкций здания разделяют на деревянные, каменные, железобетонные, из легких металлических конструкций и пластмасс.

По видам и размерам используемых изделий разделяют здания из мелкоразмерных элементов (кирпич, тесанный камень, мелкие блоки), больше размерных элементов (панели, укрупненные объемные блоки и др.)

По способам возведения разделяют здания сборные, монолитные и сборно-монолитные.

К зданиям предоставляют ряд требований на эксплуатационный период. Основные из них: функциональная целесообразность, архитектурная выразительность, долговечность, экономичность и индустриальность.

Функциональная целесообразность здания заключается в полном соответствии ее своему назначению. Этому требованию отвечают объемно-планировочные (состав и размеры помещений, их взаимосвязь) и конструктивные решения (конструктивная схема здания, материал основных конструкций, ограждающие материалы). Относительно функционального значения к некоторым помещениям здания предъявляют требования по освещенности, температурно-влажностному режиму и звукоизоляции. Все это обеспечивает нормальные условия эксплуатации помещений.

Требования к архитектурной выразительности связаны с понятием красоты в архитектуре, которая достигается взаимосвязью элементов объемно-пространственной и планировочной композиции.

Долговечность здания зависит от целого ряда факторов, важными из которых есть прочность, стойкость, жесткость, огнестойкость.

Прочность здания – это ее способность к разрушению, в какие бы условия эксплуатации оно не попадало. В понятие прочности входят стойкость здания (т.е. сопротивляемость опрокидыванию и скольжению), жесткость здания (т. е. неизменность его геометрических форм и размеров).

Огнестойкость здания характеризуется степенью занятости материалов конструкции, из которых оно сооружено. По огнестойкости здание разделяют на 5 степеней.

Долговечность зависит от качества выполняемых работ и соблюдения правил эксплуатации. Установлено 3 степени долговечности:

1 - для зданий со сроком службы не менее 100 лет;

2 - для зданий со сроком службы 50 – 100 лет;

3 - для зданий со сроком службы 20 – 50 лет.

Экономичность строительства – одно из самых важных требований. Оно предполагает уменьшение затрат стоимости и трудоемкости материалов, снижения массы здания, трудовых затрат на возведение, сокращения длительности строительства.

4. Основные части и конструктивные элементы зданий.

Здание складывается из отдельных взаимосвязанных меж собой частей. Части эти разделяются на три основные группы:

· объемно-планировочные элементы – этаж, лестницы, терраса, чердак, мансарда и т.д.;

· конструктивные элементы – фундамент, стены, отдельные опоры, перекрытия и покрытия и т. д.;

· строительные изделия, из которых складываются конструктивные элементы (стены кладут из кирпичей, лестницы – из ступеней и косоуров, перекрытия из отдельных плит, балок и т. д.

Конструктивные элементы здания могут быть несущими и ограждающими. Несущие конструктивные элементы, возникают в здании или дают на него внешние нагрузки (от массы самих конструкций, оборудования, людей, снега, ветра).

Ограждающие - отделяют помещения от наружного пространства и одно помещение от одного, защищают здание от наружных атмосферных воздействий, обеспечивают в помещениях необходимый температурно-влажностный режим, а также звукоизоляцию.

В ряде случаев конструктивные элементы совмещают выполняют и несущими и ограждающими.

К основным несущим и конструктивным элементам зданий принадлежат фундаменты стены, балки и фермы, плиты покрытий и перекрытий, лестницы. К ограждающим элементам принадлежат стены, перегородки, окна и двери.

Основные несущие конструктивные элементы здания могут быть бескаркасные, каркасные и с неполным каркасом.

В бескаркасных зданиях основными несущими элементами являются вертикальные диафрагмы (стены) и горизонтальные диафрагмы – элементы перекрытий и покрытий.

Каркас здания – несущая основа взаимосвязанных конструктивных элементов, которые обеспечивают восприятие нагрузок, которые действуют на здание. Также каркас обеспечивает пространственную неизменность (жесткость) и стойкость здания.

В зданиях с неполным каркасом по периметру располагаются несущие стены, а внутри находится каркас.

Каркасные конструктивные схемы состоят из плоских рам, расположенные в поперечном или в продольном или во взаимно-перпендикулярных направлениях. Составной частью рам являются ригели и колонны, которые соединены жестко или шарнирно. Если элементы имеют жесткую схему связи, то такие каркасы называются рамной конструктивной схемой, если взаимосвязь шарнирная, то такие схемы могут быть рамно-связевыми.

Рамные конструктивные схемы являются несущей конструктивной основой для крупнопанельных и объемно-блочных зданий, в которых панели и блоки выполняют самонесущими, ограждающие функции, а рама несет все нагрузки.

Подземной частью всех конструктивных схем являются фундаменты. По конструктивной схеме они могут быть или ленточными или столбчатыми, или в виде перекрестных ленточных, или в виде монолитных сплошных плит.

Литература

1. Архитектура: Учеб. для студентов сантехн. специальностей строит. вузов / Орловский Б.Я., Магай А.А., Бабаян Г.А., Сербинович П.П.; Под ред. Б.Я. Орловского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 1984.- с. 48 – 51.

2. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Учебник для вузов. В 5 т. Под общ. ред. В.М. Предтеченского. Т. II. Основы проектирования. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1976. с. 17 – 22.

3. Сербинович П.П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания массового строительства. Учеб. для строительных вызов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 1975. с. 7 – 14.

4. Архитектурное проектирование: Учеб. для техникумов / М.И. Тосунова, М.М. Гаврилова, И.В. Полещук; Под ред. М.И. Тосуновой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – с. 34 – 44.