Основания фундаментов

Размещено 18.03.2017

Перед тем как приступить к строительству дома, первое, что нужно учесть – это качество грунта на вашем участке. Видов грунтов несколько, и не каждый из них оптимален для строительства. Однако существует несколько способов улучшить физические характеристики грунтов и сделать их пригодными для закладки фундамента. Можно также грунт купить с доставкой . О видах грунтов и их классификации вы сможете прочесть на этой странице.

Выбрать оптимальный тип фундамента невозможно, не имея данных о грунтах, расположенных на участке, и их свойствах. Безграмотно сделанный фундамент в конечном итоге может привести к разрушению всего строения. Связь здесь прямая: чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение.

В зависимости от места расположения земельного участка основанием для вашего дома будет служить один из верхних слоев земли: скальная порода или грунт. Говоря о фундаменте и типе грунта, скальные породы, используемые в качестве основания, также можно считать грунтом.

Основание строения может быть как естественным, так и искусственным. Естественным основанием может служить грунт, залегающий под фундаментом дома, имеющий в своем природном состоянии достаточно хорошую несущую способность для обеспечения устойчивости здания и допустимую по величине и равномерности осадку. Такие характеристики физических свойств грунтов встречаются крайне редко, поэтому требуется дополнительное укрепление почвы, то есть создание искусственного основания.

Классификация основных видов грунтов для строительства фундамента

Основные виды грунтов - это скальные, крупнообломочные, песчаные, глинистые и торфяники.

Скальные грунты являются наиболее надежным основанием для строения. Они представляют собой изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаянные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. Поэтому такие типы и виды прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются. Дом на таком грунте можно возводить непосредственно на поверхности, без какого-либо вскрытия или заглубления.

Крупнообломочные грунты не имеют цельной структуры и содержат прожилины гравия, обломки кристаллических и осадочных пород. В состав этих грунтов входит (по весу) более 50 % частиц с размерами более 2 мм. Основные свойства таких видов грунтов заключаются в слабом сжимании и низкой разламываемости.

В зависимости от крупности частиц крупнообломочные типы грунтов подразделяются на: валунные или глыбовые (вес частиц крупнее 200 мм - более 50 %), галечниковые или щебенистые (вес частиц крупнее 10 мм - более 50 %) и гравейные (вес частиц крупнее 2 мм - более 50 %).

По степени влажности крупнообломочные виды грунтов для фундамента подразделяются на: насыщенные водой (коэффициент влажности - более 0,8), влажные (от 0,5 до 0,8) и маловажные (не более 0,5).

Опорой для дома, построенного на таком грунте, может служить фундамент с заглублением не более полуметра.

Один из основных типов грунтов – песчаный - содержит (по весу) менее 50 % частиц крупнее 2 мм. Особенность этого типа грунта – сыпучесть и отсутствие пластичности. Увлажняясь, они могут сильно уплотняться под нагрузкой - проседать. Эти грунты не задерживают воду и незначительно промерзают.

По степени влажности песчаные грунты подразделяются на три группы: насыщенные водой (коэффициент влажности - более 0,8), влажные (от 0,5 до 0,8) и маловажные (не более 0,5).

В зависимости от крупности частиц песчаные виды грунта для строительства подразделяются на: песок гравелистый (вес частиц крупнее 2 мм - более 25 %), песок крупный (вес частиц крупнее 0,5 мм - более 50 %), песок средней крупности (вес частиц крупнее 0,25 мм - более 50 %), песок мелкий (вес частиц крупнее 0,1 мм - более 75 %) и песок пылеватый (вес частиц крупнее 0,1 мм - менее 75 %).

Наличие в грунте пылеватых частиц ухудшает его строительные качества и снижает его несущую способность. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может воспринять. Кроме того, пески гравелистые, крупные и средней крупности имеют значительную водонепроницаемость и поэтому при замерзании не вспучиваются. В таких грунтах допускается закладка фундамента на глубине до 1 м.

Неблагоприятный тип грунта для фундамента

Глинистые грунты наиболее неблагоприятны для закладки фундамента: они могут сжиматься при высыхании, размываться при паводках, а при замерзании вспучиваться. Эти свойства обусловлены тем, что глинистые грунты состоят из мельчайших частиц, имеющих в основном чешуйчатую форму, и большого количества тонких капилляров. Через них вода заполняет все поры глины и обволакивает частицы грунта. Созданное взаимное притяжение обеспечивает вязкость глинистого грунта. Поскольку поры глины в большинстве случаев заполнены водой, то при ее промерзании объем увеличивается и начинается процесс набухания (пучения). В зависимости от величины относительного набухания без нагрузки глинистые грунты подразделяются на: сильно-набухающие (коэффициент - более 1.2), средненабухающие (от 0,08 до 1,2) и слабонабухающие (менее 0,08).

Таким образом, несущая способность этой разновидности грунта во многом зависит от его влажности. В пластичном и разжиженном состоянии она очень мала, в то время как сухая глина способна выдерживать значительную нагрузку. Поэтому, если такая земля находится во влажном климате, то необходимо закладывать фундамент в расчете на глубину промерзания грунта.

К глинистым основам часто относят суглинки. По физическим свойствам эти грунты они занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми грунтами. В зависимости от содержания глины выделяют сами суглинки (содержание глины от 10 до 30 %) и супесь (содержание глины от 3 до 10 %).

Супеси, сильно разжиженные водой, становятся настолько подвижными, что текут подобно жидкости и поэтому носят название «плывуны». Вследствие своей подвижности и незначительной несущей способности плывуны малопригодны для использования в качестве оснований.

В состав торфяников входит большое количество растительных осадков. По их относительному содержанию различают: слабозаторфованные (относительное содержание растительных осадков - менее 0,25), среднезаторфованные (от 0,25 до 0,4), сильнозаторфованые (от 0,4 до 0,6) и торфы (свыше 0,6). Торфяники, как правило, сильно увлажнены и отличаются значительной неравномерной сжимаемостью. Они практически не пригодны для создания надежной опоры. В ходе строительства они заменяются на более эффективные (например, на песчаные).

Какие виды воды находятся в грунте

Кроме неравномерной сжимаемости грунта у фундамента есть еще несколько «врагов» - вода и мороз. Основные виды вод в грунтах, какие находятся в грунте и представляют опасность для опоры вашего будущего дома, - это почвенные и грунтовые.

Почвенные воды - это влага, выпавшая в виде осадков, образовавшаяся в результате таяния снегов или являющаяся компонентой болотных и илистых почв. Грунтовые воды залегают в грунте постоянно. Именно они оказывают значительное влияние на структуру, физическое состояние и механические свойства грунта и снижают несущую способность основания.

Грунтовые воды существуют практически повсеместно, только в разных местах на разной глубине. Если они находятся очень глубоко и даже в период таяния снегов не поднимаются на поверхность, то в доме, расположенном на таком участке, можно даже оборудовать подвал, не беспокоясь, что весной он будет затоплен. Но если этот вид вод в грунтах залегает близко к поверхности земли, то фундамент потребует обустройства надежной гидроизоляции, а от подвала лучше отказаться.

В холодный период года некоторые виды грунта начинают увеличиваться в объеме, вздуваться, пучиться. Этот процесс обусловлен тем, что вода, которую грунт удерживает в своих порах, превращаясь в лед, занимает больший объем. Причем, вследствие капиллярного эффекта, из нижних слоев грунта она поднимается в зону промерзания.

Глубина промерзания грунта различна и зависит от географического места расположения вашего участка. Оптимальными для будущего фундамента считаются условия, когда глубина промерзания грунта меньше глубины грунтовых вод. И, наоборот, тяжелыми считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод. Ведь когда холод достигнет уровня подземных грунтовых вод, начнется их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание грунта. Впрочем, если бы этот процесс шея равномерно, то особой проблемы не возникало бы: зимой дом равномерно приподнялся, а весной равномерно опустился. Однако вспучивание практически никогда не бывает равномерным, что приводит к перекосу фундамента, перераспределению нагрузок в нем и во всем строении. В результате могут появиться трещины, как в самом фундаменте, так и в стенах дома.

Согласно положениям СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» к пучинистым относятся все находящиеся во влажном состоянии глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески, а также крупнообломочные грунты, имеющие фрагменты с пылевато-глинистые заполнением. В сухом же состоянии перечисленные грунты отнесены к практически непучинистым. Поэтому при повышенной влажности грунта фундамент дома рекомендуется закладывать не выше глубины промерзания. Кроме того, необходимо учитывать, что глубина промерзания влажных грунтов у фундамента зависит от основного теплового режима дома. Так, например, эта глубина под отапливаемым зданием уменьшается на 30-50 % от нормативно-расчетного показателя. В ходе геологических изысканий были получены характеристики грунта вашего участка. Неплохо, если фундамент будет опираться на крупнообломочный грунт природного происхождения. Не следует волноваться и в том случае, если на вашем участке преимущественно однородные песчаные грунты, состоящие из крупнозернистого песка. Правильно рассчитанный и заложенный фундамент даст равномерную осадку и в дальнейшем, как правило, не будет перекашиваться, и испытывать от грунта сильных нагрузок

Как улучшить характеристики физических свойств разновидностей грунтов

Не стоит расстраиваться, и тем более отказываться от строительства, в том случае, если в результате геологических изысканий обнаружилось, что грунт на вашем участке глинистый, или мелкозернистый и пылевидный песок, или даже торфянистый. Существует множество способов, как улучшить физические характеристики разновидностей грунтов, правда, они приводят к дополнительным финансовым затратам, размер которых лучше оценить заранее.

Мелкозернистый и пылевидный песок, а также глинистые грунты обеспечивают приемлемые характеристики только в сухом состоянии. При обилии влаги они становятся текучими, а в зимнее время, промерзая, пучинятся. Чтобы этого не происходило, проводят специальные мероприятия, например, заглубляют подошвы фундамента ниже глубины промерзания почвы. Кроме того, как советуют некоторые специалисты, на таких грунтах желательно ставить тяжелый дом, со стенами из кирпича или блоков, поскольку легкую конструкцию при зимнем пучении грунт выдавит.

Хороший результат дает искусственно созданное для фундамента песчаное основание, так называемая песчаная подушка. Ее часто устраивают под ленточный фундамент при строительстве загородных домов без подвала. Толщина «подушки» может достигать половины всей высоты фундамента, а так как песок дешевле, чем бетон и арматура, это дает неплохую экономию финансов. Да и сама процедура весьма проста: средне- или крупнозернистый песок засыпают в траншею или котлован слоями по 150-200 мм, тщательно утрамбовывают и каждый слой проливают водой.

Если вам достался участок на торфянике, следует просто убрать весь торф и засыпать образовавшийся котлован песком, сделав песчаную подушку.

В том случае, если уровень грунтовых вод на вашем участке высок и их захватывает глубина промерзания, то необходимо провести работы, направленные на понижение этого уровня (осушение, прокладка глубоко расположенных дренажных канав и т. д). Особое внимание следует уделить и отводу поверхностных, атмосферных и производственных вод путем организации вертикальной планировки, ливнестоков, водоотводных канав или лотков.

Необходимо предпринять меры, направленные на снижение сил морозного пучения. Для этого следует возводить фундаменты простейших форм с минимальной площадью поперечного сечения, например столбчатые или свайные, и снижать глубину промерзания грунта около фундаментов теплоизоляционными материалами.

| Обсудить на форуме |

|

| |

|

Предисловие

При определении конструкции фундамента дома и глубины его заложения необходимо знать о видах грунтов и их свойствах.

Cодержание

При определении конструкции фундамента дома и глубины его заложения необходимо знать о видах грунтов и их свойствах. Для определения вида грунта и глубины залегания грунтовых вод нужно выкопать шурф.

При определении конструкции фундамента дома и глубины его заложения необходимо знать о видах грунтов и их свойствах. Для определения вида грунта и глубины залегания грунтовых вод нужно выкопать шурф.

Ниже вы узнаете о грунтах основания и фундаментах дома, а также сможете посмотреть виды грунтов на фото. Кроме того, вы получите информацию о физико-механических характеристиках грунтов и узнаете, как определить вид грунта.

Грунт под фундамент дома

Глубина, на которую закладывается фундамент дома, обусловливается глубиной промерзания грунта на участке. Подошва основания должна быть ниже зоны промерзания грунта на 20-25 см. Если дом оборудован погребом или подвалом, под ним заливают ступенчатые уступы из железобетона между фундаментом стен подвала и остальной частью здания, не оборудованной подвалом. Делается это для усреднения нагрузки на грунт под фундаментом дома и равномерной усадки постройки.

Сам фундамент, как правило, возводят из бетона различных марок на основе цементно-песчаной смеси с наполнителем из недорогого местного природного камня - гранита , песчаника и т. д. Его ширина обязательно должна быть больше ширины стен.

Слой почвы, в котором располагается подошва фундамента, - несущий. Но давление оказывается и на нижележащие пласты, поэтому для расчета фундамента необходимо знать геологическое строение площадки на несколько метров в глубину.

Физико-механические характеристики грунтов

Грунт под домом состоит из трех компонентов: твердых частиц, воды и газа. Твердые частицы образуют губчатую структуру, газ - пузырьки. Вода служит несвязанной (в порах) и связанной (входит в состав кристаллических решеток твердого вещества) составляющей. При деформации почва ведет себя как упругопластичная среда: при надавливании сжимается, а когда нагрузка исчезает, пытается вернуться в первоначальное положение. Характеристики грунтов можно разделить на две группы.

Физические и механические характеристики грунтов

Основные физические характеристики грунтов: плотность; плотность частиц (в высушенном грунте); влажность; пористость (отношение объема пор к объему грунта); число пластичности для глинистых грунтов (разность между пределом текучести и пределом пластичности).

Основные механические характеристики грунтов: модуль деформации (отношение между давлением на грунт и его деформациями); удельное сцепление (сопротивление частиц грунта сдвигу); угол внутреннего трения (характеризует трение частиц грунта друг о друга).

Определение вида грунта (с фото)

Определение вида грунта довольно простая операция - сделать это можно визуально или скатав комок земли в шнур. Однако необходимые для расчетов механические и физические характеристики устанавливаются только с помощью инженерно-геологических изысканий.

Скальный - это массив скалы, который имеет очень высокую плотность и модуль деформации, поры в нем практически отсутствуют.

При строительстве на такой почве следует учитывать, что материал основания может оказаться прочнее материала фундамента, и в этом случае он будет продавливаться.

Крупнообломочные грунты - смесь крупных частиц (более 10 см в диаметре), песка и глинистых включений. Крупные частицы - галька, щебень - составляют более половины объема такой почвы. Она практически не сжимается, и ее характеристики в большей мере зависят от свойств мелких частиц (глинистых, пылеватых, песка).

Глинистые грунты состоят из частиц размером менее 0,01 мм, пластичны, влагоемки, подвержены пучению (изменяются в объеме при замерзании и оттаивании), просадке (изменяют свойства под воздействием замачивания), сильно сжимаемы, имеют невысокую скорость осадки.

Глиняные грунты подразделяется на супеси, суглинки и глины. Супесь содержит до 10 % глинистых частиц. При ее раскатывании на ладонях остается раскрошившийся грунт. В суглинке - 10-30 % глинистых частиц. Его можно скатать в шнур или шарики. При сдавливании шарики трескаются по краям. Наибольшее количество, более 30 %, глинистых частиц содержится в глине. Она очень пластична и при манипуляциях с ней не трескается.

Песчаные грунты - несвязные грунты, то есть у них отсутствуют связи между частицами. Они отличаются от вышеперечисленных сыпучестью. Пески в зависимости от размера большинства составляющих частиц делятся на несколько категорий: гравелистый песок - песчинки от 2 до 5 мм; крупный песок - песчинки 0,25-2 мм; средний песок - песчинки 0,1-0,25 мм; мелкий (пылеватый) песок - частицы менее 0,1 мм.

От размера фракций песка зависят его несущие свойства: гравелистый и крупный имеют больший модуль деформации. Существенный недостаток песчаных грунтов для строительства - высокая подверженность вибрации, сыпучесть.

Основание под фундамент дома

Основание под фундамент дома может быть естественным и искусственным. Естественное - непосредственно грунт стройплощадки. Искусственное - грунт высокой прочности (галька, щебень), которым заменяют слабый естественный слой почвы участка.

Слабые основания - это виды грунта для строительства, физические характеристики которых не позволяют построить на них здания, не опасаясь разрушений. Их можно, как говорилось выше, заменить либо укрепить (связать твердые частицы грунта в более стабильную структуру). Для этого используются следующие методы: цементизация (нагнетание в слой грунта разбавленного цементного раствора); силикатизация (нагнетание жидкого стекла); смолизация (нагнетание смол); замораживание (химический способ для пучинистых грунтов); спекание (для глинистых грунтов).

Закрепление несущего слоя обходится дешевле его полной замены. К примеру, стоимость перемещения грунта в среднем составляет около 7 у. е. за 1 м3 (7 у. е. - вывезти грунт и 7 у. е. - привезти новый), к этому нужно добавить цену насыпного грунта (например, щебня - 10 у. е. за 1 м3). Итого замена грунта обойдется в 24 у. е. за 1 м3 (7 + 7 + 10). Работы по закреплению обойдутся примерно в 10-12 у. е. за 1 м3, что в два раза меньше. Кроме того, по трудоемкости и затратам времени укрепление почвы гораздо выгоднее полной ее замены.

Типы грунтов, физико-механические свойства грунтов, инженерно-геологическое строение строительной площадки

Типы грунтов и их физико-механические свойства

Все грунты, используемые в качестве основания для зданий и сооружений, делятся на следующие типы:

1. песчаные грунты

2. скальные грунты

3. суглинки и супеси

4. глинистые грунты

5. грунты с органическими примесями

6.крупноблочные грунты

7. лёсс

8. насыпные грунты

9. плывуны.

Иногда специалисты пользуются укрупненным понятием для классификации грунтов и делят грунты, например, на сцементированные (или скальные) и несцементированные.

Сцементированные или скальные грунты состоят из каменных горных пород, с трудом поддающихся разработке взрыванием или дроблением клиньями, отбойными молотками и т. п.

Несцементированные грунты обычно состоит из песчаных, пылеватых и глинистых частиц, в зависимости от содержания которых, делятся на: песок, супесь (супесок), суглинок, глина.

Глина бывает тощей или жирной, в зависимости от трудоемкости разработки - легкой или тяжелой. Особо тяжелая для разработки глина называется ломовой.

Кратко опишем все виды грунтов по расширенной классификации.

1. Песчаные грунты

В состав песчаных грунтов входят частицы размерами от 0,1 до 2 мм. В зависимости от размера частиц песчаные грунты делятся на гравелистые, крупные, средние, мелкие и пылеватые.

Коэффициент сжатия плотного песка низок, но скорость его уплотнения под влиянием нагрузки велика. Поэтому осадка строения, возведенного на песке, прекращается довольно быстро. Гравелистые, крупные и средние песчаные грунты обладают высокой водонепроницаемостью и, следовательно, при замерзании не вспучиваются.

Пылеватыми частицами называются частицы размерами от 0,05 до 0,005 мм. Если в песчаном грунте таких частиц содержится от 15 до 50 %, такие пески также называются пылеватыми. Присутствие в грунте пылеватых частиц значительно снижает строительные качества и ухудшает несущую способность грунта.

Хорошим основанием для здания может служить песчаный грунт равномерной плотности и необходимой мощности. При этом следует учитывать, что такой грунт не должен подвергаться воздействию грунтовых вод.

2. Скальные грунты

Такие грунты залегают в виде сплошного массива. К этой категории относятся песчаники, кварциты, граниты. Такой материал вполне водоустойчив, несжимаем. Если в таком грунте нет ни пустот, ни трещин, он наиболее подходит для строительства.

3. Суглинки и супеси

Эти грунты представляют собой смесь глины, песка и пылеватых частиц. В их состав входят 30 % глинистых частиц и от 3 до 10 % супеси. По своим техническим параметрам и пригодности для строительства эти грунты занимают промежуточное место между песчаными и глинистыми грунтами.

4. Глинистые грунты

В состав этих грунтов входят мелкие частицы величиной не более 0,005 мм. Эти частицы в основном имеют форму чешуек. Глина имеет достаточное количество капиллярных каналов и обладает большой удельной поверхностью касания между частицами.

Капиллярные каналы способствуют проникновению воды во все поры материала, при этом образуются тонкие водоколлоидные пленки, которые в свою очередь обволакивают частицы остова грунта. Это придает глине необходимую для строительства вязкость. Но с другой стороны, наличие в порах глины капелек воды при промерзании увеличивает ее объем, что влечет за собой процесс вспучивания.

Глинистые грунты характеризуются высоким сжатием (по сравнению, например, с песчаными грунтами), хотя под воздействием нагрузок скорость осадки гораздо ниже, чем у песков. Поэтому, если основанием для здания служит глина, его осадка продолжается достаточно долго.

Влажность глины влияет на ее несущую способность. Например, несущая способность глины в пластичном и разжиженном состоянии очень низка, в то время, как сухая глина может выдерживать относительно большие нагрузки.

Существуют также и ленточные глины, то есть глины, в которых присутствуют песчаные прослойки. Несущая способность таких глин крайне низка, так как они подвержены быстрому разжижению.

5. Грунты с органическими примесями

К этой категории грунтов относятся торф, ил, болотный торф, растительный рыхлый грунт. Они характеризуются высокой неравномерностью сжатия. Поэтому грунты с органическими примесями совершенно не пригодны в качестве естественных оснований.

6. Крупноблочные грунты

Крупноблочными грунтами называются осколки скальных пород, не связанные между собой. В таких грунтах преобладают осколки размером более 2 мм. К ним относятся гравий, галька, щебень. Если такие грунты не подвергаются воздействию размывающей влаги и залегают плотным слоем, они вполне подходят в качестве основания при строительстве.

7. Лёсс

Лёсс входит в категорию глинистых грунтов. Он состоит из однородной пористой тонкозернистой породы желтовато-палевого оттенка. В лёссе преобладают пылеватые частицы. Одной из основных характеристик лёсса является наличие в нем макропор, которые способствуют глубокому проникновению воды в грунт. По причине низкой водостойкости в связях между частицами, лёсс быстро размокает и дает неравномерные осадки. Таким образом, если здание возводится на лёссовом основании, необходимо оберегать грунт от промокания.

8. Насыпные грунты

Такие грунты формируются, как правило, искусственным путем, например, при засыпке оврагов, прудов и т. д. Для насыпных грунтов характерно неравномерное сжатие, поэтому в качестве естественных оснований они практически не используются, за исключением рефулированных насыпных грунтов, то есть грунтов, образованных путем перекачки разжиженного грунта по трубопроводу землесосом (рефулкром).

9. Плывуны

Плывуны представляют собой разновидность супесей и других мелкозернистых грунтов имеющих нестабильное, подвижное состояние. При разжижении плывуны становятся особенно подвижными и могут практически превращаются в жидкость. Плывунымалопригодны в качестве основания, однако современые методы строительства располагают технологиями борьбы с негативными свойствами плывунов.

Свойства грунтов

Грунты имеют собственные показатели физических и водных свойств, такие как:

- влажность

- объемный вес

- удельный вес

- cцепление

- пористость и коэффициент пористости

- степень влажности

- объемный вес песков в максимально рыхлом и максимально плотном сложениях

- пластичность

- консистенция

- структурная прочность и чувствительность

- зерновой (гранулометрический) состав

- размокание

- водоудерживающая способность

- коэффициент фильтрации.

Эти свойства вычисляются в специальных лабораториях, по заключению которых определяются качество грунтов и технологии дальнейшего строительства.

Такой показатель, как анизотропия механических свойств грунта, исследуется в основном, когда речь идет о крупных, серьезных объектах.

Инженерно-геологическое строение строительной площадки

Для целей строительства, обычно рассматривают физико-механические свойства грунтов. По данным буровых и лабораторных работ, в инженерно-геологическом строении строительной площадки выделяют инженерно-геологические элементи (ИГЭ):

- ИГЭ-1 - насыпные грунты

- ИГЭ-2 - аллювиальные пески среднекрупные, среднеплотные

- ИГЭ-3 - аллювиальные пески мелкие, среднеплотные

- ИГЭ-4 - мореные суглинки тугопластичные

- ИГЭ-5 - флювиогляциальные пески мелкие, плотные.

Взаиморасположение инженерно-геологических элементов обычно показывается на инженерно-геологических разрезах. Однако в некоторых случаях создают дополнительные документы.

Прежде чем выбирать основание для строительства здания, следует самым тщательным образом исследовать грунт, выяснить схему расположения его пластов, их мощность (толщину слоя, физические и механические свойства), расположение и влияние на грунт грунтовых вод.

Методы укрепления грунтов

Для повышения несущей способности грунтовых оснований применяют следующие способы искусственного закрепления грунтов:

- цементацию и битумизацию

- химический

- термический

- электрический

- электрохимический

- механический и др.

Цементация - это процесс нагнетания в грунт жидкого цементного раствора или цементного молока по ранее забитым полым сваям. Когда процесс нагнетания заканчивается, сваи вынимают. Цементация подходит только для уплотнения крупных и средних песков.

Химическим способом (силикатизацией) закрепляют песчаные и лёссовые грунты, нагнетая в них химические растворы.

Термическое закрепление заключается в обжиге лёссовых грунтов раскаленными газами, которые подаются в толщу грунта вместе с воздухом через жаропрочные трубы в пробуренных скважинах.

Электрическим способом закрепляют влажные глинистые грунты. Способ заключается в использовании эффекта электроосмоса, для чего через грунт пропускают постоянный электрический ток с напряженностью поля 0,5-1 В/см и плотностью 1-5 А/кв.м. При этом глина осушается, уплотняется и теряет способностью к пучению.

Электрохимический способ отличается от предыдущего тем, что одновременно с электрическим током через трубу, являющуюся катодом, в грунт вводят растворы химических добавок (хлористый кальций и др.). Благодаря этому интенсивность процесса закрепления грунта возрастает.

Механический способ укрепления грунтов имеет следующие разновидности: устройство грунтовых подушек и грунтовых свай, вытрамбовывание котлованов и др.

Устройство грунтовых подушек заключается в замене слабого грунта основания другим, более прочным, для чего слабый грунт удаляют, а на его место насыпают прочный грунт и послойно утрамбовывают.

При устройстве грунтовых свай в слабый грунт забивают сваю-лидер. В полученную после извлечения этой сваи скважину засыпают грунт и послойно уплотняют.

Вытрамбовывание котлованов осуществляют с помощью тяжелых трамбовок, подвешенных на стреле крана. Этот способ менее сложен, чем способ грунтовых подушек, поскольку не требует замены грунта основания.

Уплотнение котлованов значительных размеров может осуществляться гладкими или кулачковыми катками, трамбующими машинами, виброкатками и виброплитами.

Силикатизация производится тем же способом, что и цементация грунта. Для того, чтобы закрепить песок, по трубам нагнетают раствор жидкого стекла и хлористого кальция. При закреплении пылеватых песков используют раствор жидкого стекла, смешанный с раствором фосфорной кислоты, а при закреплении лёссовых грунтов применяют только раствор жидкого стекла. После завершения нагнетания таких растворов грунты каменеют.

Если же уплотнить грунт по каким-то причинам не представляется возможным, слой слабого грунта заменяют на более прочный. Замененный грунт называют подушкой. Если строится многоэтажное здание, обычно используют подушку из песка средней крупности или крупного.

При устройстве песчаной подушки слабый грунт вынимают на некоторую глубину и заменяют песком, уплотняемым вибрацией с увлажнением. Толщина подушки из песка должна быть рассчитана так, чтобы давление от здания, переходящее на слабый грунт, не превышало его несущей способности.

При строительстве зданий на слабых грунтах искусственные основания уплотняют, упрочняют или же заменяют слабый грунт на более прочный. Уплотнять слабый грунт можно с поверхности на определенную глубину специальными пневматическими трамбовочными машинами. Иногда при этом в грунт добавляют гравий или щебень. Процесс трамбовки также может проходить при помощи трамбовочных плит весом от 2 до 4 тонн. Такие плиты выполняют из чугуна или стали. Если площадь уплотнения слишком велика, используют катки весом 10-15 тонн.

Для трамбовки песчаных и рунтов ипылеватых гспользуют поверхностные вибраторы. Такой метод гораздо более эффективен, так как уплотнение грунта идет быстрее. Вибрирование не очень эффективно для глинистых грунтов. Для глубинного уплотнения слабых грунтов используют песчаные или грунтовые сваи. Их уплотняют также цементацией и силикатизацией.

Основания и фундаменты

План лекции.

1. Основания фундаментов и их характеристика.

1.1. Работа грунта под нагрузкой.

1.2. Естественные основания. Виды грунтов и их важнейшие характеристики.

1.3. Искусственные основания.

2. Фундаменты малоэтажных жилых зданий.

2.1. Классификация фундаментов

2.2. Конструктивные решения фундаментов.

Основания фундаментов и их характеристика.

Работа грунта под нагрузкой

Грунты – это геологические породы, залегающие в верхних слоях земной коры, состоящие из твердых частиц (зерен) разной крупности (скелета грунта) и пор, заполненных или воздухом полностью, либо частично водой. А грунт, который находится под фундаментом в напряженном состоянии от действия нагрузки от здания, называется основанием фундамента .

Основание фундамента представляет собой массив грунта, расположенный под фундаментом и непосредственно воспринимающий через него нагрузки от здания или сооружения.

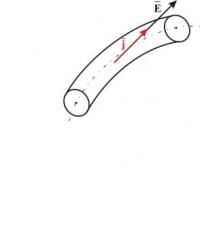

Эти нагрузки вызывают в основании напряженное состояние (рис.7.1), которое при достижении определенного уровня может привести к деформациям , как самого основания, так и фундамента.

Вследствие давления, предаваемого зданием на основание, грунты под фундаментом испытывают значительные сжимающие усилия. Под действием этих усилий грунты равномерно уплотняются. Такие равномерные деформации называют осадкой грунта, которая вызывает осадку фундаментов.

Неравномерные деформации грунта, происходящие в результате уплотнения и, как правило, коренного изменения структуры грунта под воздействием внешних нагрузок, собственной массы грунта и других факторов (замачивания просадочного грунта, подтаивание линз льда в грунте и т.д.), называют просадками. Они могут вызвать повороты фундаментов и т.п. вплоть до разрушения. Просадки оснований недопустимы.

Для того чтобы осадки не оказали опасных воздействий на работающие под нагрузкой конструкции, а также не повлияли на условия эксплуатации зданий, установлены предельные величины деформаций основания и напряжений в грунте , возникающих под подошвой фундаментов.

Естественные основания. Виды грунтов и их важнейшие характеристики.

Если грунты неподвижны и способны воспринимать нагрузку без предварительного усиления, то они могут быть использованы в качестве естественных оснований .

Качество естественного основания зависит от многих факторов, однако в первую очередь, его определяет вид грунта, его влажность, уровень грунтовых вод и условия промерзания.

Естественные основания – это грунты, которые в природном состоянии имеют достаточную несущую способность, небольшую и равномерную сжимаемость, не превышающую допустимые значения .

По своему строению грунты состоят из частиц, удерживаемых от взаимного смещения различным образом: жесткой связью между зернами (спаянностью) – в сцементированных грунтах, постоянно сохраняющих свою структуру; силой трения – в сыпучих грунтах; силой сцепления – в связных грунтах.

Грунты, используемые в качестве оснований зданий и сооружений, подразделяют в зависимости от геологических характеристик на скальные и нескальные .

К скальным грунтам относятся: изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаянные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. К таким породам относят, например, граниты, базальты, песчаники, известняки. Под нагрузкой от зданий и сооружений указанные породы не сжимаются и являются наиболее прочным естественным основанием.

К нескальным грунтам относятся крупнообломочные , песчаные и глинистые .

Крупнообломочные грунты по своей структуре (зерновому составу) подразделяются на щебенистые (вес частиц крупнее 10 мм составляет более половины) и дресвяные (вес частиц размером 2 – 10 мм составляет более 50 %). Если в этих грунтах преобладают окатанные частицы, они соответственно получают названия галечникового или гравийного.

Пески в сухом состоянии представляют в своей массе сыпучий грунт. По крупности частиц различают пески: гравелистые , крупные , средней крупности, мелкие и пылеватые с соответствующим соотношением частиц от 2 мм до 0,05 мм в % от веса воздушно-сухого грунта. Песчаные грунты из гравелистых, крупных и средней крупности песков мало сжимаемы и при достаточной мощности слоя служат прочным и устойчивым основанием зданий и сооружений.

Глинистые грунты относятся к категории связных грунтов с размерами плоских частиц, не превышающими 0,005 мм, и толщиной менее 0,001 мм. Глинистые частицы скреплены силами внутреннего сцепления, величина которого зависит от влажности грунта. Глинистые грунты пластичны, т.е. способны при увлажнении переходить из твердого состояния в пластическое и даже в текучее. Глинистые грунты, находящиеся в твердом сухом состоянии, служат прочным основанием.

К глинистым грунтам относятся также суглинки и супеси, содержащие наряду с глинистыми частицами примеси песка. Содержание этих примесей характеризуется так называемым «числом пластичности». Для супесей это значение составляет от 0,01 до 0,07, для суглинков – от 0,07 до 0,17.

При наличии в глинистых грунтах до 15 – 25 % (по весу частиц крупнее 2 мм к указанным наименованиям должны прибавляться термины «с галькой» («со щебнем») или «с гравием» («с дресвой»); если же содержание частиц составляет 25 – 50 % (по весу) прибавляются термины «галечниковый» («щебенистый»), «гравелистый» («дресвянистый»). При наличии частиц крупнее 2 мм более 50 % (по весу) грунты относятся к крупнообломочным.

В зависимости от степени влажности или степени заполнения пор водой различают грунты маловлажные , влажные и насыщенные водой. Крупнообломочные и песчаные грунты с крупностью частиц выше средней при увлажнении мало сжимаемы и могут служить устойчивым основанием. Увлажнение мелкозернистых песчаных грунтов снижает их несущую способность тем больше, чем меньше размеры частиц грунта. Особенно сильно влияет на снижение несущей способности грунта увлажнение пылеватых песков с глинистыми и илистыми примесями. Такие грунты в водонасыщенном состоянии становятся текучими и называются плывунами. Возведение зданий на таких грунтах требует дополнительных мер по усилению основания.

В строительной практике встречаются насыпные грунты – искусственные насыпи, образованные в результате культурной и производственной деятельности человека. Такие грунты формируются при засыпке оврагов, высохших водоемов, на месте свалок и отходов производства и т.п.

Плотность насыпных грунтов часто зависит от характера подстилающего слоя и состава насыпи (наличие мусора, шлаков и др.). Вопрос об использовании насыпных грунтов в качестве основания для зданий и сооружений рассматривается в каждом отдельном случае в зависимости от характера грунта и возраста насыпи. Так, например, песчаные насыпи, в своей основе содержащие песок, самоуплотняются через 2-3 года, а глинистые – через 5 – 7 лет, после чего они могут быть использованы в качестве естественного основания. Несущая способность глинистых грунтов при их увлажнении значительно снижается. При замерзании влажных глинистых грунтов основания происходит замерзание воды в порах: происходит так называемое «пучение», которое часто является причиной деформаций фундаментов и зданий. Поэтому глубина заложения фундаментов от уровня земли на глинистых грунтах должна быть, как правило, ниже глубины зимнего промерзания на 15 – 20 см.

Глинистые грунты (например, лессы и лессовидные ), обладающие в природном состоянии видными невооруженным глазом крупными порами (макропорами), называют макропористыми грунтами. При увлажнении такие грунты из-за содержания в них растворимых в воде извести, гипса и других солей теряют связность, быстро намокают и при этом уплотняются, образуя просадки. Указанные грунты называют просадочными и для обеспечения необходимой прочности и устойчивости возводимых на таких грунтах зданий и сооружений должны выполняться специальные мероприятия по укреплению грунтов основания и по защите их от увлажнения.

Грунтовые воды образуются в результате проникновения в грунт атмосферных осадков. Дойдя до водонепроницаемого слоя («водоупора»), например слоя глины, вода стекает по его склону, просачиваясь через водопроницаемые слои (крупнозернистые и т.п.). Уровень дренируемой воды зависит от близости водоупора к поверхности, от сезонных колебаний уровней воды в водоемах местности и т.п. Этот уровень, называемый уровнем грунтовых вод , может изменяться еще и от проникновения воды сверху – так называемой верховодки при таянии снегов, дождях и при наличии прослоек глинистых грунтов, задерживающих движение воды.

В зависимости от гидрогеологических условий, слои грунта могут быть в различной степени насыщены грунтовой водой. Крупнозернистые грунты содержат ее в том случае, если ниже них залегают водоупорные слои. Мелкозернистые грунты могут содержать грунтовую воду частично или полностью, а глинистые грунты в силу своей большой влагоемкости чаще всего имеют только капиллярную (связную) воду.

Грунтовые воды, содержащие растворенные примеси солей и других веществ, разрушающих материал фундаментов, называют агрессивными.

Для защиты от агрессивных грунтовых вод создаются специальные конструкции, способные работать в агрессивной среде и защищающие фундаменты от разрушения (СНиП 3.02.01-83).

Грунты, имеющие в своем составе лед, называют мерзлыми. Грунты, промерзающие только в течение одного зимнего времени, называются сезонно-мерзлыми; сохраняющие мерзлое состояние непрерывно в продолжении долгих лет – вечномерзлыми. Сезонно-мерзлые грунты в зимнее время под воздействием нулевой или отрицательной температуры района строительства промерзают на некоторую глубину.

Промерзание некоторых из этих грунтов может вызвать их пучение . Грунты, в которых присутствует значительное количество глины (супеси, суглинки и глины), называют вспучивающимися при замерзании. Остальные грунты (пески, гравелистые и др.) составляют группу невспучивающихся при замерзании. Силы пучения всегда направлены снизу вверх, в процессе замерзания или оттаивания происходит смещение отдельных участков поверхности относительно друг друга. По степени пучения грунты разделяются на сильно пучинистые, пучинистые и непучинистые. Более всего пучинят глинистые грунты. При насыщении водой в небольшой степени пучинят мелкие пески. Крупнообломочные и песчаные грунты крупных фракций не пучинят даже в насыщенном водой состоянии. В скальных породах и крупнообломочных грунтах деформации грунта, развивающиеся при замерзании, незначительны либо вовсе отсутствуют.

Как уже было сказано выше, надежность фундаментов во многом зависит от физических свойств грунтов, лежащих в основании, и в первую очередь от расчетного сопротивления грунтов. Для оценки технической пригодности грунтов имеют значение: связанность (сцепление), то есть прочность связи между частицами грунта; размер и форма частиц; однородность состава; коэффициент трения одной части массы грунта о другую (угол естественного откоса); влажность и влагоемкость, то есть наличие воды в грунте и то ее максимальное количество, которое грунт может принять; водопроницаемость, водоудерживающая способность, то есть способное: п. грунта удерживать поглощенную воду вопреки дей - С. НІИК) сим, направленных на ее удаление; размываемость;

растворимость в воде; пластичность; сжимаемость; разрых - ляемость и т. д.

По своему строению и составу, физическим свойствам и трудностям разработки грунты делятся на две основные группы: скальные и рыхлые с промежуточной между ними группой скалистых разрушенных, состоящих из отдельных камней, не связанных между собой, или же сцементированных посторонними примесями - конгломератов (хрящеватых грунтов). Известный интерес представляют рыхлые грунты. К ним относят, прежде всего, пески и глины. Различия в их физических свойствах сводятся к следующему: пески при высыхании не уменьшаются в объеме, глины же, наоборот, увеличиваются в объеме при намокании. Пески в чистом виде имеют ничтожную связь между частицами, глины же в зависимости от влажности обладают значительной связанностью. Пески не пластичных, глины - пластичны. Пески почти немедленно после приложения силы сжимаются, глины же под действием внешней нагрузки сжимаются очень медленно. Степень сжимаемости песков ничтожна, глины сжимаются сильно.

Скальные грунты представляют собой сцементированные и спаянные породы, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя. Они характеризуются высоким пределом прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии, а также - растворимостью и размягчаемостью в воде. Скальные грунты прочны, практически не сжимаются и не промерзают. По несущей способности являются хорошим основанием для фундаментов. Единственная сложность, с которой неизбежно столкнется владелец участка, это разработка скального грунта. На скальных грунтах фундаменты можно закладывать по поверхности, за исключением случаев, когда существует угроза бокового сдвига, то есть на крутых склонах.

Конгломераты - крупнообломочные породы, содержащие более 50% обломков кристаллических или осадочных пород, несцементированных между собой. Как правило, несущая способность таких грунтов достаточно высокая и способна выдержать вес дома в несколько этажей. В этих грунтах закладывают ленточный фундамент глубиной не менее 0,5 м.

Нескальные грунты в пределах РФ имеют много разновидностей, отличающихся между собой широким диапазоном физических свойств.

Пески представляют собой сыпучую смесь зерен кварца и других минералов, образовавшихся в результате выветривания горных пород с размерами частиц от 0,1 до 2 мм. Пески могут быть гравелистые, крупные, средней крупности и пылеватые. Пески легко разрабатываются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой. В своем большинстве пески, если они залегают слоем равномерной плотности и достаточной мощности, являются хорошей основой для строительства, особенно, если уровень грунтовых вод находится ниже уровня промерзания, характерного для данного региона. Плотные пески слабо сжимаются довольно быстро. Поэтому осадка песчаных грунтов прекращается в довольно сжатые сроки. И чем крупнее песок, тем большую нагрузку он может воспринимать. Пылеватые пески с размером частиц от 0,005 до 0,05 мм плохо воспринимают нагрузку и не могут служить хорошим основанием фундаментов.

Глинистые грунты в зависимости от их пластичности подразделяют на супеси, суглинки и глины.

Супеси - пески с примесью 5 - 10 % глины. Некоторые разновидности супесей, разжиженных водой, становятся настолько подвижными, что текут, как жидкость. Такие грунты получили название плывунов. Плывуны практически непригодны для использования в качестве оснований фундаментов.

Суглинки - пески, содержащие 10 - 30 % глины. По своим свойствам они занимают промежуточное положение между глиной и песком. В зависимости от процентного содержания глины суглинки могут быть легкими, средними и тяжелыми.

Глины - горные породы, состоящие из чрезвычайно мелких частиц (менее 0,005 мм), с небольшой примесью мелких песчаных частиц. Глинистые грунты способны сжиматься, размываться. При этом сжимаемость глины выше, чем у песков, а скорость уплотнения под нагрузкой меньше. Поэтому осадка зданий, фундаменты которых покоятся на глинистых грунтах, продолжается более длительное время, чем на песчаной почве. Глинистые грунты с песчаными прослойками легко разжижаются и поэтому обладают небольшой несущей способностью - Глина, слежавшаяся в течение многих лет, считается хорошим основанием для фундамента дома. Это правило справедливо с некоторыми оговорками. Дело в том, что глина в природном состоянии практически никогда не бывает сухой. Капиллярный эффект, присутствующий в грунтах с мелкой структурой, приводит к тому, что глина практически всегда находится во влажном состоянии. Но коварство глины заключается не в самой влажности, а в ее неоднородности. Сама по себе глина плохо пропускает воду, и влага проникает через различные примеси, находящиеся в грунте. Неоднородность влажности начинает проявляться при замерзании грунта. При отрицательных температурах глина примерзает к фундаменту и вспучивается, поднимая за собой фундамент. Но так как влажность глины различна, то вспучивается она в разных местах по-разному. В одном месте чуть-чуть, а в другом поднимается более сильно, что может привести к разрушению фундамента, и это следует учитывать при строительстве. Пучинистыми могут быть все виды глинистых грунтов, а также пылеватые и мелкие пески.

Глинистые грунты, обладающие в природном сложении видимыми невооруженным глазом порами, значительно превышающими скелет грунта, называют макропористыми. К макропористым грунтам относят лёссовые (более 50 % пылевидных частиц), наиболее распространенные на юге РФ и Дальнем Востоке. При наличии влаги лёссовидные грунты теряют устойчивость и размокают.

Глинистые грунты, образовавшиеся в начальной стадии своего формирования в виде структурных осадков в воде, при наличии микробиологических процессов называют илами. Большей частью такие грунты располагаются в местах торфоразработок, болотистых и заболоченных местах.

При наличии лессовых и илистых грунтов необходимо принять меры к укреплению основания.

Консистенцию глинистых грунтов можно визуально определить при их разработке лопатой. Пластичный грунт липнет к лопате, твердый - рассыпается на мелкие куски. Определить вид глинистого грунта можно, растирая его по ладони или скатывая в шнур (таблица 10).

называют материком. От материка требуется достаточная прочность и малая равномерная сжимаемость, неразмывае - мость, достаточная мощность, невыветриваемость. Достаточная прочность определяется соотношением между весом

сооружения на 1 см2 площади основания и допускаемым на такую же площадь давлением. При этом учитываются характер нагрузки и глубина заложения фундамента.

Фундаменты должны так распределять нагрузку от дома, чтобы передаваемое ими давление на грунт и разность осадки дома в целом и отдельных его частей не превышали допустимую норму. Для этого необходимо, чтобы несущая способность основания соответствовала тем нагрузкам, которые на нее будут прикладываться в процессе эксплуатации здания. Поэтому площадь основания фундамента выбирается из такого расчета, чтобы на каждый ее квадратный сантиметр приходилась нагрузка, не превышающая критическое значение. Расчетное сопротивление грунтов выбирают, исходя из таблицы 11.