Разработка грунта в зимних условиях. Как прогреть грунт зимой на стройплощадке Отогрев грунта при земляных работах

Земляные работы в зимний период осложняются необходимостью предварительной подготовки почвы. Применение отбойных молотков или иной вариант механического воздействия не всегда оправдан, а порой попросту невозможен. Существует вероятность повредить подземные коммуникации или нанести ущерб стоящим рядом зданиям. Поэтому широкое распространение получили термические способы воздействия.

Традиционные виды прогрева мерзлого грунта

Разработано множество технологий, основанных на различных принципах термического воздействия. Каждая из них имеет сои преимущества и недостатки.

Рефлекторная печь

Быстрый, удобный и мобильный метод хорошо подходит для работы в городской черте. В качестве генератора тепла служит нихромовая проволока толщиной 3,5 мм. Направление теплового излучения корректируется рефлектором из хромированного листа толщиной около 1 мм.

Сам отражатель защищен металлическим кожухом. Между стенками двух металлов существует воздушная подушка, которая исполняет роль термозащиты. Печь работает от сети 127/220/380В и способна отогреть 1,5 м2 грунта. Для отогрева кубического метра грунта необходимо порядка 50 кВт/час электрической энергии и 10 часов времени. Существенные изъяны метода:

- высокая вероятность поражения электрическим током посторонних лиц. Требуется ограждения и охрана на время работы установки;

- малая площадь охвата;

- нужна система энергообеспечения мощностью порядка 20 кВт/час для работы комплекса из трех установок.

Электроды

Они изготавливаются из круглой или полосованной стали, загоняются в землю и подключаются к источнику энергоснабжения. Поверхность грунта устилается опилками и пропитывается соляным раствором. Этот слой служит и проводником и в качестве утеплителя.

Расход электричества на оттаивание кубического метра грунта составляет 40-60 кВт, а процесс занимает 24-30 часов. Среди недостатков метода нужно отметить:

- высокая вероятность поражения электрическим током посторонних лиц;

- нужна постоянная подача электричества;

- размораживание грунта осуществляется очень долго;

Открытое пламя

Способ основывается на сжигании жидкого или твердого топлива в специальном устройстве, состоящем из открытых резервуаров. Конструкция предусматривает, что в первый короб служит камерой сгорания, а последний снабжен вытяжной трубой. Пользователи отмечают недостатки технологии:

- существенные потери тепловой энергии;

- предварительно нужно выполнить комплекс подготовительных работ;

- вредные выбросы и необходимость постоянного контроля.

Химический способ

Для размораживания грунта при помощи химических реагентов в почве просверливаются шпуры. Затем в отверстия заливается хлористый натрий, который растворяет лед. Весь процесс длится от шести до восьми дней. Недостатки химического метода:

- размораживание занимает много времени;

- необходимость в обустройстве шурфов;

- много вопросов вызывает экологичность процесса;

- материалы не могут использоваться повторно.

Паровые иглы

Собственно, трубу длиной два метра и диаметром до 50 мм сложно назвать иглой. По ней в грунт подается водяной пар. Для установки игл предварительно нужно пробурить отверстия на глубину не менее 70% от высоты слоя оттаивания. Сами скважины после подключения к системе парообеспечения закрывают колпаками и засыпают слоем термоизолирующего материала.

Основными недостатками метода являются:

- потребность в подготовке;

- необходимость в генераторе пара;

- образование и дальнейшее замерзание конденсата;

- нужен щепетильный контроль над процессом.

Горячий теплоноситель

Почва отогревается от горячего минерала (100-200 градусов Цельсия), которым покрывается поверхность земли. Нередко применяются отходы дорожного производства – бракованный асфальт или бетонную крошку. Время размораживания составляет не менее 20-30 часов. Из недостатков данного способа необходимо отметить:

- зависимость от субподрядчика;

- потери тепла во время доставки теплоносителя;

- необходимость уборки теплоносителя после отмораживания грунта;

- длительный период оттаивания.

Трубчатые электрические нагреватели

Технология предусматривает передачу тепловой энергии контактным способом. В качестве рабочих элементов выступают электрические иглы. Они представляют собой метровые трубы диаметром 50-60 мм. Внутри установлены электрические нагревательные элементы.

ТЭНы располагаются в грунте горизонтально и подключаются к цепи последовательно. Недостатками данного метода являются:

- необходимость постоянного контроля;

- возможность поражения электрическим током;

- небольшая площадь оттаивания;

- потребность в подготовительных работах.

Прогрев грунта термоэлектроматами

Прекрасной альтернативой существующим методам прогрев грунта является его обогрев с использованием термоматов. Они обеспечивают равномерный прогрев грунта по всей глубине и поддерживают заданную температуру в автоматическом режиме.

Оборудование производится на основе теплоизлучающих пленок. Оно производятся различной площади и конфигурации. Толщина панели составляет около 10 мм. Она работает от однофазной сети и может генерировать температуру до 70 0С. Направленное действие инфракрасного излучения определяет высокую эффективность работы устройства.

Преимущества использования термоэлектроматов «ФлексиХит».

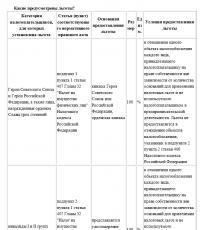

При включений с помощью катодов участка грунта в электрическую цепь через него может быть пропущен нагревающий его ток напряжением 120, 220 и 380 в.

Электропроводность грунта зависит от его влажности (рис.3, а), состояния и температуры влаги, концентрации находятся в грунте растворов солей и кислот (рис. 3, б), строения и температуры грунта (рис. 3, в) и т. п.

Сложность строения грунта происходящих в нем физических явлений и изменений, связанных силовыми процессами, значительно усложняет теоретическую сторонy электропрогрева грунта, которая находится пока еще в стадии проработки.

Рис. 1. Установка горизонтальных (струнных) электродов на мерзлый грунт с засыпкой опилками

1 - мерзлой грунт; 2 - горизонтальные (струйные) электроды диаметром 12-16 мм; 3 - провода, подводящие ток; 4 - опилки, смоченные раствором соли; 5 - верхнее утепление (толь, деревянные щиты, маты и т. п.)

Рис. 2. Установка вертикальных (стержневых) электродов в мерзлый грунт с засыпкой опилками

1 - вертикальные электроды; 2 - провода, подводящие ток; 3 - опилки, смоченные раствором соли, 4-верхнее утепление (толь, деревянные шиты, маты и т. п.)

Оттаивание грунта выполняют при помощи горизонтальных (срунных) и вертикальных (стержневых и глубинных) электродов. При оттаивании горизонтальными электродами (рис. 1) поверхность отогреваемого участка грунта покрывают 15-25-см слоем, смоченных водным раствором соли (хлористого натрия,кальции, медного купороса и др.) имеющих назначение лишь приводить ток и отогреть верхний слой мерзлого грунта, так как последний даже при напряжении 380 в тока практически не пропускает.

При горизонтальных электродах тепло передается первоначально грунту лишь от нагревающегося слоя опилок. Только верхний незначительной толщины слой грунта, прилегающий к электродам, включается в электроцепь и является сопротивлением, в котором выделяется тепло.

Расстояние между рядами электродов, включенными в разные фазы, составляет 40-50 см при напряжении 220 в и 70-80 см при напряжении 380 в. Применение горизонтальных электродов целесообразно при отогревании промерзших оснований и небольшой (до 0,5-0,7 м) глубине промерзания, а также в случаях, когда вертикальные (стержневые) электроды не могут быть применены вследствие малой электропроводности грунта или невозможности забивки их в грунт.

При оттаивании вертикальными стержневыми электродами влажные опилки служат вначале побудителем к прогреву верхнего слоя грунта, который по мере оттаивания включается в электрическую цепь, после чего опилки только уменьшают теплопотери оттаиваемого грунта. Вместо опилок побудителем могут служить растворы солей, заливаемые в бороздки в грунте, пробитые зубилом между всеми электродами на глубину 6 см.

При укрытии поверхности отогреваемого грунта слоем сухих опилок, как показывает практика, устройство таких бороздок дает хорошие результаты.

Применение вертикальных электродов более эффективно при глубине мерзлого грунта более 0,7 м, а также при невозможности обеспечения должного контакта между горизонтальными электродами и грунтом. В твердые (глинистые и песчаные грунты с влажностью более 15-20%) электроды забивают на глубину 20-25 см, и затем погружают глубже по мере оттаивання грунта (примерно через каждые 4-5 час).

Расстояние между электродами назначается от 40 до 70 см в зависимости от напряжения тока, характера и температуры грунта. При оттаивании на глубину 1,5 м рекомендуется иметь два комплекта электродов - короткие и длинные; по оттаивании грунта на глубину коротких электродов они заменяются длинными. Отогрев грунта на глубину 2 м и более следует производить в несколько приемов, послойно с периодическим удалением оттаявших слоев при выключенном токе. В целях экономии электроэнергии и максимального использования мощности следует стремиться, чтобы к концу оттаивания средним температура грунта не превышала +5° и максимальная +20°, и прогрев следует вести участками, периодически выключая ток.

Рис. 3. Изменение удельного сопротивления грунта в зависимости

а - от влажности грунта из красной глины, б - от содержаний NaCi в глинистом грунте при 30% его влажности (по весу), 8 - от температуры грунта при влажности 18,6%

Установка для оттаивания грунта состоит из щитов и софитов (по 4-5 на каждый распределительный щит) для подключения электродов к сети.

При применении глубинных электродов оттаивание мерзлого грунта производят снизу вверх к дневной его поверхности. Для этого электроды из круглой стали диаметром 12-19 мм (в зависимости от их длины и твердости грунта) в шахматном порядке забивают сквозь всю толщу мерзлого слоя на 15-20 см в талый грунт. В начале оттаивания электрический ток, проходящий в талом грунте, нагревает его и оттаивает расположенную непосредственно лад ним часть мерзлого слоя. Таким образом, тепловой поток, постепенно увеличиваясь по толщине снизу вверх, последовательно отогревает мерзлый грунт, причем почти все выделяемое током тепло используется для отаивания мерзлого слоя.

Такой способ оттаивания, помимо уменьшении теплопотерь, дает ряд других выгод.

Как известно, экскаваторы могут разрабатывать без предварительнoгo рыхления мерзлую корку грунта толщиной до 25-40 см, Что позволяет соответственно уменьшить глубину оттаиваемого грунта. Так как верхние слои грунта обычно являются наиболее сложными и энергоемкими, то разработка их в неоттаявшем состоянии снижает расход электроэнергии и ускоряет производство работ.

Применение более высокого напряжения дает возможность увеличивать расстояние между электродами. Последнее при напряжении 220 в принимают в 0,5 м, а при 380 в уже 0,7 м.

Нижний конец электрода заостряют, а в верхнем просверливают сквозное отверстие диаметром 3-4 мм, через которое пропускают Медный голый провод длиной 25-30 см; один конец провода приваривают к электроду, а другой присоединяют к электросети с последующим чередованием фаз.

При затруднительности забивки электродов предварительно проходят скважины диаметром, который на 1-2 мм меньше принятого диаметра электрода.

По опытным данным суглинки с влажностью 18% при глубине промерзания 1,5 м и напряжении тока 220 в оттаивают в течение примерно 16 час.

Отогреваемую площадку выделяют переносным ограждением и умножают предупредительными сигналами с категорическим запрещением входа на нее.

При применении любого способа отогрева грунта необходимо строго соблюдать правила, изложенные в специальной «Инструкции по применению электропрогрева в строительстве».

Оттаивание токами высокой частоты.

Мерзлый грунт проницаем для токов высокой частоты, и отогревание его Происходит за счет тепла, выделяемого в грунте при помещении его и переменное электрическое поле высокой частоты.

Генератор высокой частоты состоит из повышающего трансформатора, выпрямителя, генераторных ламп, конденсаторов и колебательного контура. Передвижная установка монтируется в автоприцепе и питается от сети напряжением 220-380 в или от передвижной электрической станции.

Означенный способ возможен при небольшом объеме работ, разработке траншей и особенно при аварийных работах, когда срок их выполнения является решающим фактором.

Страница 10 из 18

Разработка грунта, связанная с рытьем траншеи в зимних условиях, осложняется необходимостью предварительной подготовки и отогрева мороженого грунта. Глубина сезонного промерзания грунта определяется по данным метеорологических станций.

В городских условиях, при наличии большого количества действующих кабельных линий и других подземных коммуникаций применение ударных инструментов (отбойных молотков, ломов, клиньев и др.) невозможно из-за опасности механического повреждения действующих кабельных линий и других подземных коммуникаций.

Поэтому мерзлый грунт до начала работ по рытью траншеи в зоне действующих кабельных линий должен быть предварительно отогрет с тем, чтобы земляные работы вести лопатами без применения ударного инструмента.

Отогрев грунта может производиться электрическими рефлекторными печами, электрическими горизонтальными и вертикальными стальными электродами, электрическими трехфазными нагревателями, газовыми горелками, паровыми и водяными иглами, горячим песком, кострами и т. д. Способы отогрева грунта, при которых нагревательные иглы вводятся в мерзлый грунт путем бурения скважин либо их забивки, не получили применения, так как этот способ эффективен и применение его может быть оправдано экономически при глубине разрытия более 0,8 м, т. е. на глубине, которая для кабельных работ не используется. Отогрев грунта может также вестись токами высокой частоты, однако и этот способ пока не получил практического применения ввиду сложности оборудования и низкого коэффициента полезного действия установки. Независимо от принятого способа отогреваемая поверхность предварительно очищается от снега, льда и верхних покровов основания (асфальт, бетон).

Отогрев грунта электрическими токами промышленной частоты

при помощи стальных электродов, уложенных горизонтально на мороженый грунт, заключается в создании цепи электрического тока, где отмораживаемый грунт используется как сопротивление.

Горизонтальные электроды из полосовой, угловой и любых других профилей стали длиной 2,5-3 м укладывают горизонтально на мерзлый грунт. Расстояние между рядами электродов, включаемых в разноименные фазы, должно быть 400 - 500 мм при напряжении 220 В и 700-800 мм при напряжении 380 В. Ввиду того что мерзлый грунт плохо проводит электрический ток, поверхность грунта засыпается слоем опилок, смоченных в водном растворе соли толщиной 150-200 мм. В начальный период включения электродов основное тепло передается в грунт от опилок, в которых под влиянием электрического тока возникает интенсивный разогрев. По мере разогрева грунта, повышения его проводимости и проходящего через грунт электрического тока интенсивность разогрева грунта повышается.

С целью уменьшения потерь тепла от рассеивания слой опилок уплотняют и накрывают деревянными щитами, матами, толем и пр.

Расход электрической энергии для отогрева грунта с помощью стальных электродов в большой степени определяется влажностью грунта и составляет от 42 до 60 кВт-ч на 1 м 3 мороженого грунта при длительности отогрева от 24 до 30 ч.

Работы по размораживанию грунта электрическим током должны производиться под надзором квалифицированного персонала, ответственного за соблюдение режима отогрева, обеспечения безопасности работ и исправности оборудования. Указанные требования и сложности их выполнения, естественно, ограничивают возможности применения этого способа. Лучшим и более безопасным методом является применение напряжения до 12 В.

Рис. 15. Конструкция трехфазных нагревателей для отогрева грунта

а - нагреватель; б - схема включения; 1 - стержень стальной диаметром 19 мм, 2 -труба стальная диаметром 25 мм, 3 -втулка стальная диаметром 19-25 мм, 4 - контакты медные сечением 200 мм 2 , 5 - полоска стальная 30X6 мм 2 .

Электрические трехфазные нагреватели

позволяют произвести отогрев грунта при напряжении 10 В. Элемент нагревателя состоит из трех стальных стержней, каждый стержень вставлен в две стальные трубы, общая длина которых на 30 мм меньше длины стержня; концы стержня сварены с концами этих труб.

Пространство между стержнем и внутренней поверхностью каждой трубы засыпано кварцевым песком и для герметизации залито жидким стеклом (рис. 15)- Концы трех труб, расположенных в плоскости А-Л, соединены между собой приваренной к ним полоской стали, образуя нейтральную точку звезды нагревателя. Три конца труб, расположенных в плоскости Б-Б, при помощи закрепленных на них медных зажимов присоединяются через специальный понизительный трансформатор мощностью 15 кВ-А к электрической сети. Нагреватель укладывается непосредственно на грунт и засыпается талым песком толщиной 200 мм. Для уменьшения потерь тепла отогреваемый участок дополнительно укрывают сверху матами из стекловолокна.

Расход электрической энергии для отогрева 1 м 3 грунта при этом методе составляет 50-55 кВт-ч, а время отогрева 24 ч.

Электрическая рефлекторная печь.

Как показал опыт ведения ремонтных работ в условиях городских сетей, наиболее удобным, транспортабельным и быстрым при одних и тех же условиях, определяемых степенью промерзания, характером отогреваемого грунта и качеством покрытия, является метод отогрева электрическими рефлекторными печами. В качестве нагревателя в печи применяется нихромовая или фехралевая проволока диаметром 3,5 мм, навитая спиралью на изолированную асбестом стальную трубу (рис. 16).

Рефлектор печи изготовляется из согнутого по оси в параболу с расстоянием от отражающего рефлектора до спирали (фокус) 60 мм алюминиевого, дюралюминиевого или стального хромированного листа толщиной 1 мм. Рефлектор отражает тепловую энергию печи, направляя ее на участок отогреваемого мороженого грунта. Для защиты рефлектора от механических повреждений печь закрывается стальным кожухом. Между кожухом и рефлектором имеется воздушный промежуток, что сокращает потери тепла от рассеивания.

Рефлекторная печь присоединяется к электрической сети напряжением 380/220/127 В.

При отогреве грунта собирается комплект из трех однофазных рефлекторных печей, которые соединяют в звезду или треугольник соответственно напряжению сети. Площадь отогрева одной печи составляет 0,4X1,5 м 2 ; мощность комплекта печей 18 кВт.

Рис. 16. Рефлекторная печь для отогрева мороженого грунта.

1 - нагревательный элемент, 2 - рефлектор, 3 - кожух; 4 - контактные зажимы

Расход электроэнергии для отогрева 1 м 3 мороженого грунта составляет примерно 50 кВт-ч при продолжительности отогрева от 6 до 10 ч.

При пользовании печами необходимо также обеспечить безопасные условия производства работ. Место отогрева должно быть ограждено, контактные зажимы для присоединения проводом закрыты, а спирали течи не должны касаться грунта.

Отогрев мороженого грунта огнем.

Для этой цели используется как жидкое, так и газообразное топливо. В качестве жидкого топлива применяется солярное масло. Расход его составляет 4-5 кг на 1 м 3 отогретого грунта. Установка состоит из коробов и форсунок. При длине коробов 20-25 м установка за сутки дает возможность отогреть грунт на глубине 0,7-0,8 м.

Процесс подогрева длится 15-16 ч. В течение остального времени суток оттаивание грунта происходит за счет аккумулированного тепла его поверхностным слоем.

Более эффективным и экономическим топливом для отогрева грунта является газообразное.

Газовая горелка, применяемая для этой цели, представляет собой отрезок стальной трубки диаметром 18 мм со сплюснутым конусом. Полусферические короба изготовляют из листовой стали толщиной 1,5-2,5 мм. Для экономии (потерь тепла короба обсыпают теплоизоляционным слоем грунта толщиной до 100 мм. Стоимость отогрева грунта газовым топливом составляет в среднем 0,2-0,3 руб/м 3 .

Отогрев грунта кострами применяется при незначительном объеме работ (рытье котлованов и траншеи для вставки). Костер разводят после расчистки места от снега и льда. Для большей эффективности отогрева костер накрывают листами железа толщиной 1,5-2 мм. После того как грунт отогрет на глубину 200-250 мм, что устанавливается специальным стальным зондом, дают костру догореть, после чего выбирают лопатами оттаявший грунт. Затем на дне образовавшейся впадины вновь разводят костер, повторяя эту операцию до тех пор, пока мороженый грунт не будет выбран на всю глубину. В ходе работ по отогреву грунта необходимо следить за тем, чтобы вода от тающего снега и льда не заливала костер.

В процессе отогрева грунта действующие кабели могут быть повреждены в результате воздействия теплонагревателя. Как показал опыт, для надлежащей защиты действующих кабелей при отогреве грунта необходимо, чтобы между нагревателем и кабелем сохранялся слой земли толщиной не менее 200 мм в течение всего времени отогрева.

Существует одна большая проблема при выполнении строительных работах в холодный период года. С такой проблемой знакомы и постоянно сталкиваются многие строители.

Поверхность земли, гравия, глины, песка промерзает, а фракции смерзаются, что не дает возможности, без дополнительных затрат времени выполнять земляные работы.

Существует несколько способов оттаивания грунта:

- 1. Грубая сила. Механическое разрушение.

- 2. Протаивание с помощью тепловых пушек.

- 3. Прожиг. Безкислородное горение.

- 4. Оттаивание с помощью парогенератора.

- 5. Оттаивание раскаленным песком.

- 6. Оттаивание химическими реагентами.

- 7. Прогрев грунта термоэлектрическими матами или греющим электрическим кабелем.

Каждый из приведенных выше способов, имеет свои слабые стороны. Долго, дорого, некачественно, опасно и т.п.

Оптимальным же способом, можно признать метод с использованием Установки для прогрева грунта и бетона. Землю прогревает жидкость, циркулирующая по шлангам, разложенным на большой поверхности.

Преимущества перед другими методами:

- Минимальна подготовка прогреваемой поверхности

- Независимость и автономность

- Прогревающий шланг не находится под напряжением

- Шланг полностью герметичен, не боится воды

- Шланг и теплоизоляционное покрывало устойчивы к механическому воздействию. Шланг армирован синтетическим волокном и обладают исключительной гибкостью и прочностью на разрыв.

- Исправность и готовность оборудования к работе контролируется встроенными датчиками. Прокол или разрыв шланга заметен визуально. Неисправность можно устранить за 3 минуты.

- Нет ограничений по прогреваемой поверхности.

- Шланг можно укладывать произвольно

|

Этапы проведения работ с использованием установки для прогрева поверхностей Wacker Neuson HSH 700 G:

Подготовка площадки.

Расчистить прогреваемую поверхность от снега.

Тщательная расчистка позволит сократить время оттаивания на 30%, сэкономит топливо, избавит от грязи и лишней талой воды затрудняющей дальнейшее ведение работ.

Укладка шланга с теплоносителем.

Чем меньше расстояние между витками, тем меньше времени потребуется на прогрев поверхности. В установке HSH 700G шланга достаточно, чтобы прогреть площадь до 400 м2. В зависимости от межшлангового расстояния можно добиться нужной площади и скорости прогрева.

Пароизоляция прогреваемого участка.

Использование пароизоляции обязательно. Разложенный шланг накрывают полиэтиленовой пленкой внахлест. Пленка не позволит нагретой воде испариться. Талая вода моментально растопит лед в нижних слоях грунта.

Укладка теплоизоляционного материала.

На пароизоляцию укладывается утеплитель. Чем тщательнее будет изолированна прогреваемая поверхность тем меньше потребуется времени, чтобы прогреть грунт. Оборудования не требует специфических знаний навыков и длительного обучения персонала. Процедура укладки, паро и теплоизоляции занимает от 20 до 40 минут.

|

Преимущества технологии с использованием установки для прогрева поверхностей

- Теплопередача 94%

- Прогнозируемый результат, полная автономность

- Время подготовки к прогреву 30 минут

- Нет опасности поражения электрическим током, не создает магнитных полей и помех для приборов контроля

- Укладка шланга в произвольной форме, нет ограничений по рельефу местности

- Простота эксплуатации, контроля, сборки, хранения исключительная гибкость маневренность и ремонтопригодность

- Не оказывает влияния и разрушения на близлежащие коммуникации и окружающую среду

- Установка HSH 700 G сертифицирована в России и не требует специальных допусков для оператора

Возможные способы применения установки Wacker Neuson HSH 700 G

- Оттаивание грунта

- Прокладка коммуникаций

- Прогрев бетона

- Прогрев сложных конструкций (мосты колонны и т.д.)

- Прогрев арматурных конструкций

- Оттаивание гравия для укладки брусчатки

- Прогрев сборных опалубочных конструкций

- Предотвращение обледенения поверхностей (кровля, футбольные поля и т.д.

- Садоводство (теплицы и цветники)

- Отделочные работы на строительной площадки в «холодный» период

- Отопление жилых и нежилых помещений

Устройства для прогрева поверхностей от компании Wacker Neuson – это экономичное и эффективное решение для зимнего периода, позволяющее сдавать проекты в срок.

Осенью и весной они также вносят неоценимый вклад в загрузку Вашего предприятия: ведь эти устройства ускоряют множество технологических процессов.

Непрерывность монолитного строительства позволяет соблюдать обогрев бетона в зимнее время. Регламентация работ приводится в СНиП 3-03-01-87 (актуализировано СП 70.13330.2012). Там предписываются меры, не допускающие замерзания воды в растворе, образования льда на арматурном каркасе при среднесуточной температуре ниже +5°С, минимальной – меньше 0. Способы отличаются оборудованием, затратами средств и энергии.

Главное требование для получения гарантированного качества сооружения – это проведение работ в установленном темпе и четкой последовательности, без отступлений от проекта. При перевозке раствор не должен охлаждаться ниже расчетной температуры. Допускается увеличить время перемешивания на 25 %.

На вечномерзлых грунтах заливка конструкций происходит по СНиП II-18-76. Метод выбирают не столько по затратной части, сколько по качественным показателям изделия, получаемого в результате.

Во время застывания прогревание бетона осуществляется следующими основными способами:

1. Термос. В раствор на заводе добавляют горячую воду (40-70°С) и укладывают его в утепленную опалубку. При схватывании в процессе гидратации выделяется около 80 ккал тепла, которые складываются с имеющейся температурой смеси. Теплоизоляция удерживает массу от замерзания до набора нужного показателя прочности. Экзотермический эффект часто сочетают с другими методами.

2. Противоморозные добавки. Технология их использования и свойства, придаваемые бетону, указываются производителем в паспорте продукта. Опалубка должна предотвращать быструю потерю тепла. Этот показатель предусматривается проектным расчетом, в максимальном значении не превышает 10°С/ч. Фрагменты, которые могут остывать быстрее (выступы, сужения сечения), покрывают от ускоренного испарения гидроизоляцией, утеплителем или организуют их обогрев. Ведется постоянный контроль окружающей температуры, чтобы в случае ее снижения меньше разрешенной принять дополнительные меры.

3. Подогрев воздухом. В закрытом пространстве организовывается прогрев конвективным движением нагреваемого воздуха. Из брезентового полотна можно соорудить тепляк над заливаемой формой и поддерживать нужную температуру с помощью теплогенератора (дизель или электрокалорифер). Для равномерного распределения горячего воздушного потока, нагнетаемого вентилятором, применяют специальный рукав с перфорацией.

4. Пропаривание. Учитывая сложность оборудования и энергозатраты, массово его используют в заводских условиях для создания элементов сборных конструкций. Технология предполагает заливку бетона в опалубку с двойными стенками, по которым подают горячий пар. Он создает «паровую рубашку» вокруг раствора, обеспечивающую равномерную гидратацию. Применяется в комплексе с пластифицирующими добавками.

5. Греющая опалубка. Метод распространен при быстром возведении сооружений (монолитных зданий). Для этого бетон должен быть с высокой скоростью застывания. Электропрогрев происходит от границы контакта с опалубкой вглубь застывающего массива. Располагается греющий кабель по наружной поверхности формы. Чтобы не образовывалось прослоек воздуха, его удаляют вибратором. Способ используют для заливки зимой тонких и средних стен (с армированием или без него). Отличается требованиями к температуре – смесь и грунт на глубину 0,3-05 м предварительно нагреваются до +15°С.

К наиболее экономным методам относят технологии электропрогрева, которые охватывают весь объем смеси (электрод, трансформатор, кабель, собранные в определенную схему).

Электродный обогрев бетона

Принцип основан на выделении тепла при прохождении тока через жидкий раствор между стержнями, на которые подается напряжение от трансформатора. Способ не применяется в густо армированных конструкциях. Хорошо показал себя при возведении ростверков и ленточных фундаментов в зимнее время.

В качестве питания берут трансформатор переменного тока с напряжением от 60 до 127 В. Для изделий со стальным арматурным каркасом нужен точный проектный расчет схемы и параметров электрической цепи.

Электрод может быть разного вида:

- стержневого, размером Ø6-12 мм;

- струнного (проволока Ø6-10 мм);

- поверхностного (пластины шириной 40-80 мм).

Стержневые электроды применяют на удаленных фрагментах крупных и сложной формы конструкций. Их устанавливают не ближе 3 см к опалубке. Струнные варианты предназначаются для протяженных участков. Эта схема предпочтительна при контакте бетона с замерзшим основанием. Поверхностные ленты крепят непосредственно на опалубку, прокладываются рубероидом и не контактируют с раствором.

Глубина электропрогрева электродами составляет 1/2 расстояния между стержнями или полосами. Теплая масса у поверхности укрывает внутренние слои, где процессы протекают менее интенсивно. Увеличить выделение энергии в бетоне можно, подавая на электроды через трансформатор разные фазы.

После застывания монолита погруженные электроды остаются внутри, выступающие их части обрезают. Основное преимущество использования электродов – это способность длительного поддержания температуры, определенной технологией проекта, в конструкциях любой формы и толщины.

Прогрев трансформатором

Основывается на погружении греющего кабеля, подключенного к понижающему трансформатору. Для этого берут проводник марки ПНСВ от 1,2 до 3 мм. Его укладывают с шагом не менее 15 мм так, чтобы он полностью погружался в раствор. Выводные концы для подключения от трансформатора делают из алюминиевых АПВ-2,5; АПВ-4.

Расчет схемы производят исходя из того, что на обогрев 1м³ нужно около 1,3 кВт мощности. Величина зависит от температуры воздуха – чем холоднее зимой, тем больше нужно энергии.

На прогрев проводом ПНСВ каждого 1м³ бетона нужно 30-50 м кабеля. Более точно покажет расчет, так как при схеме подключения «звезда» в каждом куске провода требуется ток 15 А, «треугольник» (ПНСВ 1,2) – 18 А.

Выбор кабеля ВЕТ или КДБС позволит исключить трансформатор с электродами из технологии. К этому методу прибегают, если отсутствует возможность применить нужное количество аппаратов на удаленном объекте или нет питающей сети. ВЕТ-провод подключается к бытовой электросети, в комплект входят соединительные муфты. Для него берут схему подключения, аналогичную ПНСВ.

Поддерживать температуру нужно, используя трансформатор с плавной регулировкой силы тока. Для небольшого индивидуального строительства подходит привычный сварочный аппарат. Промышленные станции КТПТО-80/86, ТСДЗ-63, трансформаторы СПБ дают нагрев порядка 30 м³ бетона.

Новейшие методы прогрева

Совершенствование технологии дало возможность для обогрева колонн, балок перекрытий и других относительно тонких элементов применять инфракрасные устройства. Они выполнены в виде термоматов, которыми оборачивают снаружи застывающую форму. Прогрев происходит равномерно, по всей контактной поверхности. Для стандартных изделий используют цельные нагреватели, изготовленные по размеру.

Марочный бетон в естественных условиях набирает прочность за 28 суток, благодаря инфракрасному воздействию процесс гидратации проходит за 11 часов. Значительно упрощается монтаж и сложность конструкций, повышается скорость этой части строительства при работе зимой.

Следующей ступенью технологии прогрева трансформатором при изготовлении изделий относительно небольшого сечения (колонн, свай) стал индукционный метод. Рост температуры внутри формы происходит под влиянием электромагнитного поля, созданного опоясывающими витками кабеля. Такая индукционная обмотка разогревает металл опалубки и арматуры, выделяющееся тепло переходит в застывающий раствор. Характеризуется равномерностью, способностью предварительно поднять температуру опалубки и армирующего каркаса до начала заливки.

Сроки обогрева монолита до набора им заданной крепости устанавливаются в зависимости от класса: В10 набирает 50%, В25 – почти 30%.

Качество изделий из бетона, произведенных в зимний период, контролируется независимо от способов прогрева (погружение электрода или поверхностное воздействие) согласно СНиП 152-01-2003.

| Статьи |