Пестицид ддт и его виды. Токсикология Ддт соединение

И многих других странах. Однако, в последнее время появился ряд сообщений о существенно преувеличенном вреде ДДТ. Существует предположение, что основной вред млекопитающим и птицам наносит не сам ДДТ, а примеси (в основном диоксины), возникающие при его промышленном производстве. ВОЗ официально рекомендует применение ДДТ в целях профилактики малярии.

История создания, получение, применение

ДДТ (C 14 H 9 Cl 5) - это классический пример инсектицида. По форме ДДТ представляет собой белое кристаллическое вещество, не имеющее вкуса и почти без запаха. Впервые синтезированный в 1873 году австрийским химиком Отмаром Цейдлером (Othmar Zeidler), он долгое время не находил себе применения, до тех пор пока швейцарский химик Пауль Мюллер (Paul Müller) в 1939 году не открыл его инсектицидные свойства, за что получил Нобелевскую премию по медицине в 1948 году , как «За открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда» .

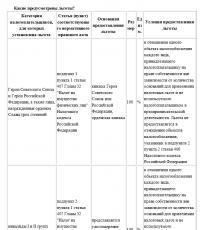

ДДТ - это исключительно эффективный и очень простой в получении инсектицид. Его получают конденсацией хлорбензола (C 6 H 5 Cl) с хлоралем (Cl 3 CCHO) в концентрированной серной кислоте (H 2 SO 4). ДДТ является инсектицидом наружного действия, то есть вызывающим смерть при внешнем контакте, поражая нервную систему насекомого. О степени его токсичности можно судить по тому, что личинки мух гибнут при попадании на поверхность их тела менее одной миллионной миллиграмма . Таким образом, можно утверждать то, что ДДТ обладает высокой токсичностью для насекомых, при этом в соответствующих концентрациях для теплокровных животных он безвреден. Однако в случае превышения таковых он также оказывает токсическое действие. В частности, у человека, в организм которого ДДТ может проникнуть через органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт, он вызывает отравление, признаками которого являются общая слабость, головокружение, тошнота, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Особенно опасны отравления ДДТ при обработке помещений и посевного материала. Кроме того, воздействие на организм в больших дозах может привести к летальному исходу. Данные, полученные в результате клинических исследований, позволяют определить токсичность ДДТ для человека следующим образом: см. таблицу № 1. В связи с опасностью отравления ДДТ все виды работ с ним проводятся с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви, респиратора , противогаза , защитных очков и т. д.).

Польза и вред ДДТ

Кроме бытовой пользы в качестве средства борьбы с такими вредителями, как мухи , тараканы и моли , а также пользы для сельского хозяйства в качестве средства для борьбы с такими вредителями, как колорадский жук и тля , ДДТ имеет ряд общепризнанных «героических» заслуг мирового масштаба, среди них наиболее значимы следующие:

- В январе 1944 года с помощью ДДТ была предотвращена эпидемия тифа в Неаполе . Это первая зимняя эпидемия тифа, переносимого вшами , которую удалось остановить.

- В Индии благодаря ДДТ в 1965 году ни один человек не умер от малярии , тогда как в погибло 3 млн человек. В соответствии с оценками Национальной академии наук США , ДДТ спас 500 миллионов жизней от малярии за время его применения до 1970 года .

- В Греции в 1938 году был миллион больных малярией, а в 1959 году всего лишь 1200 человек.

- В итальянской провинции Лация в 1945 году смертность от малярии за месяц составляла 65-70 человек, а после того, как стали применять ДДТ, она снизилась до 1-2 человек в 1946 году .

- Использование ДДТ в значительной степени избавило Индию от висцерального лейшманиоза (переносчиком которой являются Москиты) в 1950-е и 1960-е годы.

Таким образом, мир быстро приобрёл положительный опыт применения ДДТ. Этот опыт стал причиной быстрого роста производства и применения ДДТ. Рост производства и применения ДДТ был не единственным следствием «положительного опыта». Он явился также причиной формирования в сознании людей ошибочных представлений о нетоксичности ДДТ, что в свою очередь привело к культивированию безалаберности в применении ДДТ и наплевательского отношения к нормам безопасности. ДДТ применялся везде и всюду без соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими стандартами. Сложившаяся ситуация не могла не повлечь негативных последствий. Так, например,

- в детском саду, в Иране , при приготовлении каши, перепутав банки, в котёл вместо порошкового молока засыпали соответствующее количество дуста ДДТ. Погибли, отравившись, несколько десятков;

- в начале 50-х годов правительство Колумбии принудительно опрыскивало ДДТ крестьян, приходящих на приём в Министерство сельского хозяйства, в целях борьбы со вшами.

Пик этой эйфории пришёлся на 1962 год , когда в мире были применены по назначению 80 миллионов килограммов ДДТ и произведены 82 миллиона килограммов. После чего объёмы производства и применения ДДТ начали падать. Причиной этому явилась развернувшаяся во всём мире дискуссия о вреде ДДТ, которая была обусловлена книгой американского ученого Рэйчал Карсон (Rachel Carson) «Сайлэнт спринг» («Silent Spring», что в переводе означает «Тихая весна» или «Безмолвный родник»), в которой Карсон утверждала, что применение ДДТ оказывает вредное влияние на функцию воспроизводства у птиц . Книга Карсон вызвала широкий резонанс в США. Сторону Карсон приняли различные экологические организации, такие как Экологический Фонд Защиты (Environmental Defense Fund), Национальная Федерация Живой природы (National Wildlife Federation). На сторону противников Карсон встали производители ДДТ и поддерживающая их государственная администрация в лице Агентства по охране окружающей среды. Спор о вреде ДДТ вскоре перерос из национального в международный. Однако выводы Карсон о вреде ДДТ не имели под собой какой-либо научной основы.

В своей книге Карсон опирается на исследования Джеймса ДэУитта (James DeWitt), обобщённые в его статьях «Воздействие хлоруглеродных инсектицидов на перепёлку и фазана» («Effects of Chlorinated Hydrocarbon Insecticides upon Quail and Pheasants») и «Хроническая токсичность для перепёлок и фазанов некоторых хлорных инсектицидов» («Chronic Toxicity to Quail and Pheasants of Some Chlorinated Insecticides»). Карсон превозносит исследования ДэУитта, называя его эксперименты на перепёлках и фазанах классическими, но при этом она перевирает данные, которые получил ДэУитт в ходе своих исследований. Так, ссылаясь на ДэУитта, Карсон пишет, что «эксперименты доктора ДэУитта (на перепёлках и фазанах) установили факт, что воздействие ДДТ, не причиняя никакого заметного вреда птицам, может серьёзно влиять на размножение. Перепёлки, в диеты которых добавлялся ДДТ, на всём протяжении сезона размножения выжили и даже произвели нормальное число яиц с живыми зародышами. Но немногие птенцы из этих яиц вылупились». Однако Карсон упускает в своей книге цифры. Дело в том, что из яиц перепёлок, питавшихся пищей, содержащей ДДТ в больших количествах, а именно 200 ppm (то есть 0,02 %; для примера, в то время установленная в СССР предельно допустимая концентрация ДДТ для яиц составляла 0,1 ppm), вылупилось лишь 80 % птенцов, однако из яиц перепёлок контрольной группы, пища которых была свободна от ДДТ, вылупилось 83,9 %. Таким образом, разница между перепёлками, потребляющими пищу с ДДТ, и контрольной группой составила лишь 3,9 %, что не давало возможности сделать вывод относительно воздействия ДДТ на репродуктивную функцию у птиц. Значительно позже было установлено, что ДДТ вызывает утончение скорлупы яиц и гибели эмбрионов. Однако различные группы птиц сильно различаются по своей чувствительности к ДДТ; хищные птицы проявляют наибольшую чувствительность, и в природных условиях часто можно обнаружить выраженное истончение скорлупы, тогда как куриные яйца сравнительно нечувствительны. Из-за упущений, допущенных Карсон в её книге, большинство экспериментальных исследований было поставлено с не чувствительными к ДДТ видами (такими как перепёлка), у которых часто обнаруживали лишь слабое истончение скорлупы или таковое вовсе отсутствовало. Таким образом, книга Карсон пустила науку ложным путём, определив объектом исследования птиц, не чувствительных к воздействию ДДТ, тем самым задержав ход исследований воздействия ДДТ на птиц на 20 лет. Однако теперь мы можем говорить о воздействии ДДТ на окружающую среду с научных позиций.

Устойчивость к разложению

ДДТ обладает высокой устойчивостью к разложению : ни критичные температуры, ни ферменты , занятые обезвреживанием чужеродных веществ, ни свет неспособны оказать на процесс разложения ДДТ сколько-нибудь заметного эффекта. В результате, попадая в окружающую среду, ДДТ так или иначе попадает в пищевую цепь . Обращаясь в ней, ДДТ накапливается в значительных количествах сначала в растениях , затем в животных и, наконец, в человеческом организме . Расчёт Дамена и Хейса (1973 год) показал, что на каждом звене пищевой цепи происходит увеличение содержания ДДТ в 10 раз:

Растения (водоросли) - 10х

Мелкие организмы (рачки) - 100х

Рыбы - 1000х

Хищные рыбы - 10000х

Это быстрое накопление ДДТ наглядно видно из следующего примера. Так, при исследовании одной экосистемы в озере Мичиган было обнаружено следующее накопление ДДТ в пищевых цепях: в донном иле озера - 0,014 мг/кг, в ракообразных , питающихся на дне - 0,41 мг/кг, в различных рыбах - 3-6 мг/кг, в жировой ткани чаек , питающихся этой рыбой - свыше 200 мг/кг.

Воздействие ДДТ на человека

Имеющиеся данные о последствиях токсического воздействия ДДТ на человека можно обобщить следующим образом. ДДТ обладает острым токсическим воздействием на человека: в небольших и средних дозах вызывает отравление, у взрослых большей частью без негативных последствий в будущем, в больших дозах может вызвать смерть. ДДТ накапливается в жировых тканях организма, попадает в молоко матери, может попадать в кровь. Теоретически при похудании, либо вследствие длительного воздействия, накопление ДДТ в организме может привести к интоксикации организма. Объективно последствия накопления ДДТ в организме человека не установлены. Воздействие ДДТ не оказывает на организм человека канцерогенного (вызывающего рак), мутагенного (влекущего стойкое изменение живой материи), тератогенного (влекущего уродства), эмбриотоксического (вызывающего изменения плода) воздействия, не влечёт к снижению фертильности (способности иметь потомство). ДДТ приводит к индукции микросомальных ферментов, однако не влечёт каких либо морфологических изменений печени, а ферментативная активность в целом не превышает нормы. Воздействие ДДТ на иммунную систему человека, по-видимому, носит ингибирующий характер (тормозит активность ферментов, в данном случае угнетение образования антител), однако окончательно это не установлено.

Необходимо отметить, что многие научно-популярные источники содержат безапелляционные утверждения о канцерогенном , мутагенном , эмбриотоксическом, нейротоксическом, иммунотоксическом воздействии ДДТ на организм человека. Так, например, утверждается, что ДДТ якобы вызывает или способствует развитию разнообразных заболеваний человека, которые ранее не рассматривались как связанные с каким-либо химическим веществом. К их числу относятся сердечно-сосудистые болезни, рак , атипичная пневмония , ретрорентальная фиброплазия, полиомиелит , гепатит и «нейропсихические проявления». В то время, когда были высказаны эти утверждения, причины всех без исключения указанных заболеваний были неизвестны или по меньшей мере не доказаны. Нет нужды говорить, что обвинение ДДТ в том, что он предрасполагает к полиомиелиту, было отвергнуто после того, как эта болезнь была взята под контроль с помощью вакцинации . К сожалению, сегодня нет непосредственной возможности борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями, раком и многими другими, менее распространёнными патологическими состояниями человека, возникновение которых приписывалось ДДТ. Между тем, такие безответственные заявления могут принести большой вред и, будучи приняты всерьёз, даже могут помешать научному поиску истинных причин и реальных мер предупреждения этих состояний.

Воздействие ДДТ на другие живые организмы (кроме человека)

Имеющиеся данные о последствиях токсического воздействия ДДТ на другие живые организмы можно обобщить следующим образом. Водные микроорганизмы более чувствительны к действию ДДТ, нежели наземные. При концентрации в окружающей среде 0,1 мкг/л ДДТ способен подавлять рост и фотосинтез зеленых водорослей.

Показатели как острой, так и хронической токсичности для различных видов водных беспозвоночных ДДТ неодинаковы. В целом ДДТ проявляет высокую токсичность для водных беспозвоночных при остром воздействии в концентрациях всего 0,3 мкг/л, причём токсические эффекты включают нарушения репродуктивной функции и развития, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, а также неврологические сдвиги.

ДДТ является высокотоксичным соединением для рыб: показатели LC50 (96 ч), полученные в статических тестах, колеблются от 1,5 мкг/л (большеротый окунь) до 56 мкг/л (гуппи). Остаточные уровни содержания ДДТ свыше 2,4 мг/кг икре зимней камбалы вызывали аномальное развитие эмбрионов; с аналогичными остаточными концентрациями, как было обнаружено, связана гибель мальков озерной форели в натурных условиях. Основной мишенью токсического действия ДДТ может являться клеточное дыхание.

Земляные черви нечувствительны к острому токсическому воздействию ДДТ при уровнях, превышающих те, которые, вероятно, имеются в условиях окружающей среды.

ДДТ способен оказывать неблагоприятное действие на репродуктивную функцию птиц, вызывая утончение скорлупы яиц (что приводит к их разрушению) и гибель эмбрионов.

Некоторые виды млекопитающих, особенно летучие мыши , могут подвергаться неблагоприятному действию ДДТ. Летучие мыши, отловленные в природе (у которых в жировой ткани находили остаточное содержание ДДТ), погибали в результате искусственного голодания, служившего моделью потери жира в процессе миграционных перелётов.

Кроме того, было установлено канцерогенное, тератогенное и иммунотоксическое воздействие ДДТ на некоторые живые организмы.

До недавнего времени и начала эры синтетических перитроидов одна из наиболее эффективных групп инсектицидных препаратов была представлена хлорсодержащими пестицидами (ХОП). Эти соединения производились в огромных количествах и применялись на обширных территориях. Более детальное изучение химических и биологических свойств этих соединений со временем привело к более скептическому отношению к ним и в конце концов к их полному запрету. За 40-летний период, начиная с 1947 года, когда активно заработали заводы по производству ХОП, их было выпущено более 3,6 млн. т.

Среди ХОП наиболее широко применялся и наиболее полно изучен дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) . Он был одним из первых мощных инсектицидов, широкое применение которого было связано с борьбой против переносчиков малярии и сыпного тифа во многих странах.

Впервые ДДТ был синтезирован и описан в 1873 году австрийским химиком Отмаром Цейдлером. Вещество долгое время не находило применения, пока в 1939 году швейцарский химик Пауль Мюллер не выявил и продемонстрировал его инсектицидные свойства. В 1942 году Мюллер, Лаугер и Мартин предложили использовать ДДТ в качестве эффективного инсектицида и запатентовали его.

В 1942 г. препарат поступил в продажу и начал своё шествие по планете. Он был представлен как идеальное средство для борьбы с переносчиками сыпного тифа и малярии – болезнями, бывшими во время второй мировой войны самыми крупными медицинскими проблемами. Токсичность ДДТ для людей оказалась настолько низкой, что его предполагали распылять на тело для уничтожения платяных вшей и профилактики сыпного тифа. В своё время в СССР выпускалось так называемое «дустовое мыло», содержащее ДДТ, для борьбы с головными и лобковыми вшами. Следует отметить, справедливости ради, что эффективность этого простого средства была весьма высока. Достаточно было однократного применения.

Относительно низкая цена ДДТ (что немаловажно) позволяла использовать его во время Второй мировой войны для распыления на целые острова Тихого океана перед высадкой вооружённых сил США, чтобы уничтожить там малярийных комаров и обезопасить десант от инфекции. Высокая устойчивость препарата даже при однократном распылении обеспечивала его эффективное действие в течение нескольких месяцев. В 1948 году Мюллеру была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

Его применение позволило резко уменьшить смертность от болезней, переносимых насекомыми. С помощью ДДТ от этих болезней были спасены миллионы жизней.

Такая высокая эффективность препарата привела к тому, что ДДТ очень широко использовался как инсектицид во многих странах, в том числе и в бытовых условиях. Однако впоследствии выяснилось, что именно широкий спектр действия и крайне высокая метаболическая и экологическая устойчивость привели к тому, что сейчас во всех странах отказались от использования ДДТ.

Из-за широкого спектра действия вместе с вредными насекомыми уничтожались и полезные. А его высокая устойчивость в окружающей среде приводила к тому, что ДДТ накапливался в пищевых цепях и оказывал губительное действие на их концевые звенья.

Дальнейшие исследования показали, что ДДТ оказывает влияние практически на все живые организмы. Из-за высокой липофильности (Log Pow = 6,49 - 6,91) ДДТ накапливается в жировых тканях позвоночных и проявляет свои токсические свойства при длительном воздействии.

Оказалось, что ДДТ является промотором канцерогенеза, мутагеном, эмбриотоксином, нейротоксином, иммунотоксином, изменяет гормональную систему, отрицательно влияя на репродуктивную функцию, вызывает анемию, болезни печени и т. д.

Сильно влияет ДДТ и на птиц, особенно хищных и насекомоядных, приводя к утончению скорлупы яиц и тем самым препятствуя нормальному выведению птенцов. ДДТ также уменьшает воспроизводство у рыб, змей и хищных млекопитающих. Дело в том, что биоаккумуляция ДДТ приводит к его биомагнификации с коэффициентом около 10 на каждом звене пищевой цепи. Было установлено, что концентрация ДДТ в жире хищных птиц, питающихся рыбой, приблизительно в 1000 раз выше, чем у растительноядных птиц, и в 200 - 300 тысяч раз выше, чем его концентрация в водоёмах.

Рисунок 1. Основные метаболиты ДДТ.

ДДТ хоть и медленно, но всё же подвергается метаболическим и химическим превращениям в организме позвоночных и в окружающей среде. Но его основные метаболиты дихлордифенилдихлорэтан (ДДД) и дихлордифенилэтилен (ДДЭ) не менее стабильны и токсичны, чем исходное вещество, а по некоторым биологическим эффектам даже его превосходят. Роль метаболитов ДДТ часто недооценивается, хотя тот же ДДЭ столь же токсичен и еще более устойчив, чем ДДТ. Так, в большом исследовании, проведенном в США, было обнаружено, что из всех шести раковых заболеваний, изученных авторами, только смертность от рака печени прямо зависит от концентрации не только ДДТ, но и его основного метаболита ДДЭ в тканях организма.

Дальнейшие исследования показали, что всё выше сказанное о ДДТ в значительной степени присуще и другим представителям ХОП, таким, как линдан, мирекс, диэльдрин, альдрин, ГХЦГ и др..

Известно, что ДДТ, также как и другие СОЗ, с возрастом накапливается в жировой ткани человека. Причём, установлено, что основными источниками всех СОЗ (до 95%), включая ДДТ и его метаболиты и ТХДД для человека является продукция животноводства - мясо, яйца и молочные продукты. Отмечено также, что на долю ДДТ и его метаболитов приходится более 30% всех загрязнений. Особенно сильному загрязнению подвергается говядина и молочные продукты.

Рисунок 2. Накопление ДДТ и ДДЭ в жировой ткани человека.

При рассмотрении рисунка закономерно возникает вопрос. Откуда у ребёнка 5 лет от роду такие количества ДДТ? Всего лишь в 3 раза меньше, чем у 90-летнего деда. Ответ очень прост. С молоком матери.

Недавно провели оценку уровня отдельных хлорорганических веществ и пестицидов в плаценте и в грудном молоке датских и финских женщин. Среди них основными загрянителями были: р,р"-ДДЕ, бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ), гексахлорбензол (ГХБ), эндосульфан, диэльдрин, оксихлордан, цис-гептахлорэпоксид и р,р"-ДДТ. Наблюдалась линейная корреляция между концентрациями этих веществ в плаценте и грудном молоке в образцах из Дании и Финляндии. Из-за высокой липофильности эти загрязнители свободно проникают через плацентарный барьер и могут угрожать физическому и ментальному развитию плода. А из-за высокого содержания жира в молоке они при кормлении поступают в организм младенца, что также может негативно сказываться на его развитии. Известно, что концентрация большинства исследованных СОЗ, в том числе ДДТ и ТХДД, в женском молоке значительно выше (в 5 - 50 раз), чем в коровьем или в искусственных молочных смесях на основе коровьего молока.

Итак, в современном мире человек подвергается действию ДДТ с рождения. К чему это может привести? Как показывают результаты многочисленных исследований, ни к чему хорошему.

ДДТ и его метаболиты обладают выраженным эстрогенным и антиандрогенным действием. В какой-то мере это роднит ДДТ с эстрогенным фузаротоксином зеараленоном. Оба эти вещества весьма отрицательно влияют на развитие мужской половой сферы, как у человека, так и у животных. При попадании ZEA и ДДТ в организм петушков они прежде всего мешают нормальному формированию и развитию половых желёз.

Рисунок 3. Влияние ДДТ и зеараленона на развитие тестикул петухов.

Это обстоятельство целесообразно учитывать при содержании ремонтного молодняка и родительского стада. Кроме того, ДДТ вызывает истончение скорлупы яиц, снижение выводимости и качества цыплят.

У человека было обнаружено, что ДДТ вызывает уменьшение веса и ано-генитального расстояния у новорожденных мальчиков, увеличение риска развития карциномы яичка, снижение размера яичек и предстательной железы, уменьшение объёма эякулята у половозрелых мужчин и снижение до 2 раз концентрации сперматозоидов в семенной жидкости. Все эти проявления в совокупности могут приводить к снижению половой активности и ставить под сомнение возможность иметь потомство.

Сравнительно недавно было установлено, что ДДД имеет отношение к увеличению веса тела и развитию диабета 2-го типа, повышению артериального давления и уровня «плохого» холестерина в крови, увеличению риска развития рака молочной железы у молодых женщин, а также к возрастанию риска рождения ребёнка с признаками аутизма у матерей, подвергавшихся воздействию ДДТ.

1. В. Эйхлер // Яды в нашей пище // (1985) М. «Мир» 202 с.

2.H. Shen, K.M. Main, H.E. Virtanen et al. // From mother to child: investigation of prenatal and postnatal exposure to persistent bioaccumulating toxicants using breast milk and placenta biomonitoring // Chemosphere (2007) Apr; 67(9):S256-62.

3. Toxicological Profile for DDT, DDE, and DDD // U.S. Department of Health and Human Servicies, Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2002) 403 p.

4. P. Cocco, N. Kazerouni and Shelia Hoar Zahm // Cancer morality and environmental exposure to DDE in the United States // Envir. Health Persps. (2000) 108, No.1:1-4.

5. J. Toppari, J.C. Larsen, P. Christiansen et al. // Male reproductive health and environmental xenoestrogens // Environ. Health Persp. (1996) v. 104, Suppl. 4, p. 741-803.

6. B.A. Cohn, P.M. Cirillo, R.E. Christianson // Prenatal DDT exposure and testicular cancer: a nested case-control study // Arch. Environ. Occup. Health (2010) 65(3):127-34.

7. H. Guo, Y. Jin, Y. Cheng et al. // Prenatal exposure to organochlorine pesticides and infant birth weight in China // Chemosphere (2014) 110:1-7.

8. G. Toft, A. Rignell-Hydbom, E. Tyrkiel, et al. // Semen quality and exposure to persistent organochlorine pollutants // Epidemiology (2006) 17(4):450-8.

9. L.M. Jaacks, L.R. Staimez // Association of persistent organic pollutants and non-persistent pesticides with diabetes and diabetes-related health outcomes in Asia: A systematic review // Environ. Int. (2015) 76:57-70.

Тема: пестициды

Хлорорганические соединения

Ф ОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

В сельскохозяйственном производстве большое значение придается хлорорганическим соединениям (ХОС). Они обладают широким диапазоном пестицидного действия, активны против вредных насекомых, клещей, патогенных грибов. Многие ХОС очень стойки, высокотоксичны, с выраженными кумулятивными свойствами.

По степени токсичности среди хлорорганических соединений имеются:

сильнодействующие ядовитые вещества (хлорсмесь, гамма-изомер гексахлорана),

высокотоксичные (дихлорэтан, гексахлорбутадиен, полихлор-камфен, тиодан),

среднетоксичные (ДДТ, ДДД, по-лихлорпипен, полихлорбутан) и

малотоксичные (эфир-сульфонат, тедион, мильбекс, фталан, дилор и др.) пестициды.

Все они могут поступать в организм сельскохозяйственных животных через

дыхательные пути, пищеварительный тракт, неповрежденную кожу.

Большинство хлорорганических соединений - кристаллические или аморфные вещества, нерастворимые в воде, хорошо растворимые в жирах и липоидах. Обладая кумулятивными свойствами, они накапливаются в жировой ткани, центральной нервной системе и других органах, способны выделяться с молоком.

По химической структуре хлорорганические соединения делят на:

хлорпроизводные алифатических углеводородов (Гексахлорбутадиен, немагон, дихлорэтан),

ациклических углеводородов (гексахлоран, линдан),

3. ароматических углеводородов (гексахлорбензол, кель-тан, теднон),

полихлортерпены (полихлоркамфен, по-лихлорпипен),

полихлорциклодиены (гептахлор, дилор, алдрин).

Важным отрицательным показателем пестицидов данной группы является их свойство на продолжительное время задерживаться в объектах окружающей среды.

ХОС относят к числу очень стойких и стойких препаратов; период их полураспада длится у большинства хлорорганических соединений более двух лет.

Вот почему из 1,5 млн. т использованного в мире ДДТ за период с 1940 по 1970 гг. только треть разрушилась до безвредных веществ, остальное количество ДДТ с его активными метаболитами продолжает мигрировать по пищевым цепям экологических систем биосферы. ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЭ) до сих пор в токсических концентрациях обнаруживают у дельфинов, пингвинов и других морских животных.

Хлорорганические соединения хорошо растворяются в жирах (липидах). ХОС, попав в организм, накапливаются в подкожном и внутреннем жире,

печени, железах внутренней секреции (надпочечники), головном и спинном мозге.

ХОС обладают более выраженным гонадотоксическим действием -изменяется метаболизм половых гормонов, развивается бесплодие самцов. Обработка, например, водоемов против личинок комаров ведет к накоплению ХОС в зоопланктоне, которые затем по пищевым цепям переходят в организм рыб, водоплавающих птиц и т. д.

ХОС обнаруживаются в мясе до 6 мес, а в почках до 9 мес.

Выделяются ХОС из организма через кишечник, почки, у лактирующих животных с молоком.

Установлено, что если в грубых кормах содержится 7-8 мг/кг ДДТ, то в молоке его будет 3, а в сливочном масле 70 мг/кг продукта.

Хлорпроизводные алифатических углеводородов

Дихлорэтан (ДХЭ, этилендихлорид) - бесцветная легкоподвижная жидкость с запахом хлороформа. Нерастворим в воде, хорошо растворим в органических растворителях, очень летуч. В присутствии воды гидро-лизуется, выделяя хлористый водород. Высокотоксичен. Для фумигации складских помещений расходуют 300- 450 г/м 3 . Предельно допустимая концентрация (ПД^Г) в воде 2 мг/л, в зерне допускается его до 7 мг/кг. Сильно раздражает кожу, слизистые оболочки. Резорбтивное действие на организм животных характеризуется выраженным угнетением центральной нервной системы по типу наркотических средств. Патологический процесс осложняется носовыми и желудочными кровотечениями, конъюнктивальным и внутрипеченочными кровоизлияниями, отеком легких, гемолизом эритроцитов. Особенно токсичен основной метаболит хлорэтанол.

Немагон (фумазон) - тяжелая жидкость желтого цвета с сильным запахом. Плохо растворим в воде, хорошо - в органических растворителях, маслах. Почвенный фумигант. Норма расхода технического препарата в закрытом грунте 300 кг/га, гранулированного до 1000 кг/га. Для животных среднетоксичен; очень чувствительны цыплята (ЛД50 - 60 мг/кг). Препарат обладает сверхкумулятивными свойствами, сильно раздражает слизистые оболочки и кожу.

Гекеахлорбутадиен (ГХБД) - бесцветная маслянистая жидкость. Плохо растворим в воде, хорошо - в жирах и органических растворителях. Применяют в качестве гербицида и инсектицида. Препарат высокотоксичен. Обладает выраженными кумулятивными свойствами. Раздражает слизистые оболочки и кожные покровы. Эмбриотоксичен, летуч.

Это не про Шевчука, а про известный всему миру хлоруглеводород 1, 1, 1-трихлор-2,2-бис-(4-хлорфенил)-этан, он же дихлордифенилтрихлорэтан, ДДТ, в просторечии - дуст.

Были времена, когда человечество не мыслило свою жизнь без этого пестицида или ядохимиката. Порошки-дусты, содержащие ДДТ, распыляли на полях, в лесах, на болотах, в квартирах; их добавляли в мыло, ткани, в воду, которой протирали полы.

ДДТ появился в 1874 году в лаборатории австрийского химика Омара Цайдлера. «Свидетельством о рождении» стали «Доклады немецкого общества химиков». Этого никто не заметил. По-прежнему вредные насекомые уничтожали до половины урожая и распространяли опасные болезни. Земледельцы тропической зоны, страдавшие от этих напастей сильнее, чем европейцы, не читали химических журналов, а химики-органики не занимались сельским хозяйством.

Первая мировая война нашла принципиально новое применение идеям учёных, занимавшихся органическим синтезом. Они начали создавать боевые отравляющие вещества. Наконец заключили мир. Иприт и фосген больше не требуются, необходима конверсия производства. В это время до чрезвычайности расплодились насекомые-вредители. В нашей стране в конце 20-х годов гусеницы лугового мотылька повредили посевы свёклы на таких площадях, что появилась невесёлая шутка, - «мотылек съел Днепрогэс». (В смысле - такие же деньги.)

Химики-органики, закалённые в боях империалистической войны, встретили нового для себя врага во всеоружии, и когда в 1939 году швейцарец Пауль Мюллер сообщил, что 1,1,1-трихлор-2,2-бис-(4-хлорфенил)-этан имеет инсектицидные свойства, он никого этим не удивил - с такой целью уже испытали десятки тысяч соединений, а тысячи подготовили к производству. И все-таки выбор пал именно на ДДТ.

«Победил» он из-за своей токсичности для всех без исключения насекомых. Уже шла вторая мировая война, и к опасности голода добавилась угроза эпидемий - сыпного тифа, малярии, других болезней, распространяемых членистоногими. Требовался универсальный яд - против саранчи, вшей, мухи це-це, тараканов.

Запах дуста не отпугивал насекомых, они спокойно садились на обработанные препаратом поверхности, где и заканчивали жизненный путь. Кстати, ДДТ совершенно не портил полированную мебель, что имеет значение, когда борешься с бытовыми насекомыми. Не осталась незамеченной необычайная стойкость пестицида - однажды опылённая поверхность в течение многих месяцев оставалась смертельной для шестиногих. Ещё одно преимущество, выгодно отличавшее ДДТ от других кандидатов в «главные» инсектициды, - сравнительно низкая токсичность для человека и других теплокровных. Доза однократного приёма в 500 - 700 мг считалась совершенно безопасной, поэтому случайно отравиться было практически невозможно. Отметим, что случаев смертельного отравления ДДТ за всю историю его применения не зафиксировано.

Последним козырем для сомневающихся хозяев химических компаний стала крайняя простота и дешевизна производства этого ядохимиката. Исходным сырьём служил хлораль, который получали, пропуская хлор через этиловый спирт:

C2H5OH + 4Cl2 -> CCl3CHO + 5HCl

Затем хлораль в присутствии водоотнимающего средства реагировал с хлорбензолом:

CCl3CHO + 2C6H5Cl -> CCl3CH(C6H5Cl)2 + H2O

и получался искомый дихлордифенилтрихлорэтан. Поскольку все реактивы были дёшевы и доступны, ДДТ быстро начали производить во многих странах мира. Наступила новая эра - эра тотальной химической борьбы человека против мешающих ему спокойно жить представителей животного и растительного мира.

Действительно, ДДТ спас миллионы жизней. Страшный бич всех тёплых краёв, малярийный плазмодий, почти лишился своего распространителя - комара. Не в лучшем положении оказались муха це-це и другие насекомые - переносчики опасных болезней. Нобелевскую премию 1948 года в области медицины Паулю Мюллеру присудили вполне заслуженно.

Отнюдь нелишним был ДДТ в коммунальном хозяйстве, ветеринарии, растениеводстве. Казалось, человечеству открылся путь в сытое и здоровое будущее.

Только вот комнатные мухи, первыми испытавшие на себе инсектицидные свойства ДДТ, вдруг перестали реагировать даже на лошадиные дозы дуста, что впервые заметили в 1946 году. Но поскольку исключения должны лишь подтверждать правило, над этим фактом никто всерьёз не задумался.

Первые тёмные пятнышки на репутации ДДТ начали появляться в середине 50-х годов. Особенно старательно их «разглядывали» учёные США. Действительно, если в 1942 году в тканях жителей этой страны ДДТ не было, то в 1950 году его содержание подскочило до 5,3мг/кг, а в 1953 - утроилось. Насекомых, невосприимчивых к препарату, становилось все больше и больше: в 1956 году - 36, в 1958 - 85. Некоторые токсикологи обнаружили явную зависимость между количеством применённого препарата и ростом заболеваемости гепатитом и пневмонией в сельскохозяйственных округах.

Медики вновь принялись за изучение этого ядохимиката, но теперь их отзывы носили совсем иной тон. Прозвучал пугающий термин «отдалённые последствия», Пока он обозначал лишь способность ДДТ к аккумуляции, то есть накапливаться в тканях животных и человека. Особую тревогу вызывало свойство препарата увеличивать свою концентрацию по мере продвижения в пищевых цепях. Так, жир пресноводных рыб содержал его на пять порядков больше, чем вода, в которой их поймали.

Самым печальным событием, связанным с применением этого инсектицида, стала гибель целых популяций птиц. Содержание ДДТ в их тканях превышало фоновые показатели в десятки тысяч раз. Для острого отравления такой концентрации все равно было недостаточно, но проявлялся побочный эффект - истончалась скорлупа яиц. Именно поэтому в гнездовье бурых пеликанов в Южной Калифорнии (объёмы применяемого ДДТ в то время было максимальны) у 550 пар вывелись лишь пять птенцов, остальных эмбрионов самки раздавили во время насиживания. Повышенной чувствительностью к препарату отличались и насекомоядные пернатые: через три дня после обработки леса в штате Нью-Гемпшир дустом отравилось до трёх четвертей малиновок, дятлов и других птиц. В сентябре 1962 года вышла в свет книга «Безмолвная весна», будущий бестселлер. Её автор - Рэчел Карсон - так убедительно рассказала о печальных последствиях, которые несёт природе использование химических средств защиты вообще и ДДТ в первую очередь, что американский конгресс и президент Кеннеди создали парламентскую и правительственную комиссии для слушания «дела о пестицидах».

Но четыре миллиона тонн, произведённых и распылённых над полями, лесами, болотами, росчерком пера не уничтожить. Благодаря «стойкости препарата в окружающей среде» дуст, попавший в атмосферу, оставался там на века, частично оседая в океанских водах, почве, организмах живых существ. Период обращения его частиц вокруг земного шара составлял три-четыре недели.

ДДТ оказался одним из первых глобальных загрязнителей, показав человечеству, сколь тесен мир. В Антарктиде на каждом квадратном метре обнаружили 4*10-9 грамма этого вещества; в некоторых частях ледового материка пестицида было в сотни раз больше. Наивные шведы, решившие определить содержание ДДТ в своих почвах, ориентировались на шестьсот тонн, применённых на территории страны. Они ошиблись в пять раз, причём в большую сторону.

Вскоре было доказано, что в организме людей, страдающих гипертонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, концентрация пестицида несколько выше, чем в тканях здорового человека. Когда же выяснили, что у матерей, в молоке которых обнаруживался ДДТ, недоношенные дети рождались в два, а мёртвые - в полтора раза чаще, медики потребовали немедленно запретить препарат. Уже в середине 60-х годов большинство развитых стран так или иначе ограничили использование этого пестицида на своей территории. К 1970 года весь цивилизованный мир, в том числе СССР, объявил ДДТ «вне закона».

В справедливости этого сразу же усомнились, причём не только химики. Американец Н. Борлоуг, получивший Нобелевскую премию за создание высокоурожайных сортов зерновых специально для тропических стран, свою речь в Комитете по продовольствию и здравоохранению при ООН назвал: «ДДТ или голод?». Перечислив заслуги препарата перед неблагодарным человечеством, он упомянул о более чем любопытном факте - остатки ДДТ обнаружили в почвенных образцах, законсервированных в 1911 году.

Были и другие удивительные факты. Пусть ветры из-за границы и принесли две с лишним тысячи тонн пестицида в Швецию, но чем же объяснить то, что в жировой ткани горожан содержится ДДТ больше, чем у сельских жителей?

Самое непонятное известие пришло из Лос-Анджелеса. Панцири крабов, избравших местом жительства сброс городской канализации в море, содержали в 45 раз больше дихлордифенилтрихлорэтана, чем хитиновые оболочки их собратьев, обитавших по соседству, в оросительных системах рисовых полей, где и использовался пестицид. Ключ к тайне канализационных крабов - ПХБ. Это обозначает целый класс соединений - полихлорбифенилов. Крайне опасные загрязнители, содержащиеся в пластмассах, выбросах химического производства и много ещё где. Воды калифорнийского побережья сильно загрязнены этими самыми ПХБ, а панцирные морские обитатели как раз накапливают полихлорбифенилы в значительных количествах (лангуст, например - до 68 весовых частей на миллион).

«Полная идентичность поведения ПХБ и хлорорганических пестицидов (в число которых как раз и входит ДДТ) при любых методах анализа являются причинами ложного заключения о загрязнении окружающей среды последними», - гласят Временные методические рекомендации по контролю за загрязнением почв, изданные в 1983 году.

И все-таки решение, принятое в 1970 году, правильное. Дело в том, что при имевшемся тогда методе синтеза препарата искомый 1,1,1-трихлор-2,2-бис-(4-хлорфенил)-этан составлял лишь 70%. Остальное - смесь различных ПХБ, абсолютно безвредная для насекомых, зато очень опасная для человека. К тому же, если чистый 1,1,1-трихлор-2,2-бис-(4-хлорфенил)-этан распадается в растениях до 90% уже через месяц, то для разложения технического препарата требуется не менее 180 лет.

Стоило лишь вовремя изменить технологию синтеза или изобрести совершенные методы очистки ДДТ, и обошлось бы без планетарных запретов. Кстати, уже в 70-е годы появились некоторые способы разделения технического ДДТ и даже специальные добавки, ускоряющие его распад под воздействием почвенной влаги. Увы, общественное мнение не вняло голосу разума, и ДДТ должен был исчезнуть.

Пришедшие ему на смену фосфорорганические инсектициды не раз служили причиной тяжёлых и даже смертельных отравлений тех, кто с ними работал, но зато они быстро разлагались в окружающей среде - настолько быстро, что опрыскивания приходилось повторять много раз. Напомним, самые совершенные боевые ОВ нервно-паралитического действия - ближайшие родственники карбофоса, хлорофоса и других фосфороорганичеких пестицидов.

ДИХЛОРДИФЕНИЛТРИХЛОРЭТАН (ДДТ ; син.: гесарол, дикофан, дуотекс, неоцид, пентахлорин, пентацид, препарат СС-5, хлорфенотан ), 4,4"-дихлордифенилтрихлорметилметан - инсектицид, высокотоксичный для большинства членистоногих.

Синтезирован в 1874 г.; инсектицидные свойства открыты в 1939 г. Чистый препарат - белое кристаллическое вещество со слабым ароматическим запахом; t° пл 108,5-109°, t° кип 185° при 1 мм рт. ст. Не растворим в воде, хорошо растворим в органических растворителях. Инсектицидными свойствами обладает 4,4" изомер, содержание которого составляет 75-76% в ДДТ t° пл 74,5-93°; слабо летуч. Чрезвычайно стоек к воздействию факторов окружающей среды. ДДТ контактно-кишечный инсектицид. Применяют при борьбе с членистоногими переносчиками возбудителей инфекционных болезней. Выпускают в виде 5,5% дуста, 30% смачивающихся порошков, 20% концентрата минерально-масляной эмульсии, 50% пасты.

ДДТ - липотропный яд, проникает вовсе ткани и органы, особенно богатые жирами, выделяется из организма с калом и молоком, в меньшей степени с мочой; обладает резко выраженными кумулятивными свойствами.

В механизме токсического действия, по-видимому, ведущую роль играет тканевая гипоксия и сопровождающее ее нарушение энергетического обмена. ДДТ вызывает функциональные нарушения не только в ц. н. с., но и непосредственно в ее нервных волокнах, а также в рецепторах кожи и скелетных мышц. Токсическая доза для человека - 10-15 мг/кг, смертельная - 70- 85 мг/кг. Острая интоксикация характеризуется головными болями, головокружением, болями в конечностях, тошнотой, рвотой, болями в верхней части живота, тахикардией, одышкой, тремором, судорогами, коматозным состоянием. Смерть от остановки дыхания в особо тяжелых случаях наступает через 1-2 часа.

Первая помощь : вызывание рвоты, промывание желудка, солевое слабительное, сифонные клизмы, подкожное введение физиол, р-ра и успокаивающих средств, при необходимости - препараты, возбуждающие дыхание и деятельность сердца (нельзя вводить адреналин), при резком возбуждении - хлоралгидрат в клизме. Симптомы хронического отравления: потеря аппетита, головокружение, головные боли, быстрая умственная и физ. утомляемость, судорожные боли в конечностях по ходу нервных стволов, полиневриты, эмоциональная неустойчивость, сердцебиение, одышка, боли в правом подреберье. Хрон, отравление сопровождается гепатитами, гастритами, бронхитами, функциональными расстройствами почек. ДДТ может вызывать аллергическое состояние, в связи с чем повышается чувствительность к повторным контактам. При попадании в глаза вызывает сильную боль, конъюнктивит, офтальмию. Возможны экзематозные поражения кожи аллергического характера. ДДТ проходит через плаценту. Наличие ДДТ в молоке женщин приводит к накоплению инсектицида в организме ребенка, что отрицательно влияет на развитие ребенка.

Лечение симптоматическое с применением десенсибилизирующих средств. Перенесшим острое и хрон, отравление рекомендуется диета, обогащенная липотропными веществами, солями кальция, витаминами.

В тканях умерших людей, контактировавших с пестицидом, выявлено значительное содержание ДДТ и его метаболитов, наибольшее количество в костном мозге, подкожной клетчатке и сальнике.

Гиг. нормативы: предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны - 0,1 мг/м 3 , в воде бытового пользования - ОД мг/л, допустимое остаточное количество (ДОК) в овощах и фруктах - 0,5 мг/кг, в табаке - 0,7 мг/кг, в остальных продуктах, в т. ч. в молоке, масле, мясе, яйцах, ягодах - содержание ДДТ не допускается.

Широкое использование ДДТ в различных областях сельского хозяйства привело к загрязнению им пищевых продуктов растительного и животного происхождения.

Устойчивость в окружающей среде и выраженные кумулятивные свойства, способность выделяться из организма с молоком, вызывать в ничтожных количествах хрон, отравление послужили основанием для запрещения в СССР обработки препаратами ДДТ рогатого скота (1962) и плодоносящих культур. ДДТ исключен из «Списка химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями и сорняками, рекомендованных для применения в сельском хозяйстве СССР».

ДДТ в судебно-медицинском отношении

ДДТ может быть причиной острого отравления, что следует иметь в виду при проведении суд.-мед. экспертизы. При отравлении человека препаратами ДДТ имеют значение особенности клин, картины, возбуждение, судорожные сокращения мышц, расстройства пищеварения.

При наружном осмотре трупа характерные изменения не выявляются.

При суд.-мед. вскрытии трупа отмечаются дегенерация клеток и ядер ц. н. с., дегенерация и некроз клеток печени, отек почек, точечные кровоизлияния под эпикардом и эндокардом, миодегенерация мышечных волокон, гиперемия и кровоизлияния в головном мозге, легких, трахее.

Для суд.-мед. заключения об отравлении ДДТ большое значение имеют данные по определению его в органах трупа с учетом возможного накопления его в организме при жизни.

Определение ДДТ в трупном материале производится экстрагированием органическим растворителем (эфиром) с последующим проведением реакций отщепления хлора при нагревании со спиртовым р-ром едкой щелочи или водородом. Образующиеся полинитропроизводные обнаруживаются реакцией с р-ром метилана натрия в метаноле - продукт реакции окрашен в синефиолетовый цвет. Количественное определение производится аргентометрически по количеству отщепленного хлора в различных условиях. Рекомендуется применять также газовую хроматографию.

Вредные вещества в промышленности, под ред. Н. В. Лазарева и Э. Н. Левиной, ч. 1, с. 330, Л., 1976; Майер-Бодe Г. Остатки пестицидов, пер. с нем., с. 203, М., 1966; Мельников H. Н. Химия пестицидов, с. 85, М., 1968; Швайкова М. Д. Судебная химия, с. 78, М., 1965; Шицкова А. П. и Рязанова Р. А. Гигиена и токсикология пестицидов, с. 87, М., 1975.

Л. И. Медведь; А. Ф. Рубцов (суд. мед.).