Орден Святого Георгия: интересные факты о самом престижном военном ордене Российский Империи.

Орден Святого Георгия вручали в Российской Империи как высшую награду. Другими словами, ее можно назвать всеохватывающим комплексом отличий офицеров, низших чинов и воинских подразделений.

Когда и кем был учрежден данный орден?

В дореволюционное время в России не было более высокой награды, чем эта. Речь идет о белом кресте ордена Георгия Святого Победоносца. Мысль о создании такового принадлежала Петру I. Он хотел сделать орден Святого Невского Александра в 1725 году именно такой высокой наградой. Но правитель так и не успел никого отметить этим орденом. После его смерти им награждались военные и гражданские чины за особые заслуги перед Отечеством.

Замысел царя реализовала Екатерина II. 9.12.1769 года (по новому стилю). Она утвердила новый военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия для отличия офицеров и генералов за выдающиеся воинские заслуги. Орден Святого Георгиябыл символомвоинской славы русской армии.

Почему награда имеет такое название?

Культ Святого Георгия зародился на Руси давно. Великий человек, чьим именем сегодня названа такая награда, исповедовал христианство. За это он был казнен. Князь Ярослав Мудрый первым из русского княжества взял себе церковное имя Георгий. После победы над печенегами в начале 11 века он основал монастырь в Киеве, названный в честь своего покровителя. Как видно из истории, орден Святого Георгия вовсе не случайно назван именем этого великомученика.

Как выглядит орден высшей степени?

Высшая награда представляет собой золотой крест. Он покрыт белой эмалью с медальоном. В центре изображен на серебряном коне Святой Георгий, причем седло и сбруя выполнены из золота. Он поражает своим копьем черного змея. На обратной стороне - вензель Святого Георгия. На поперечных концах креста вырезан номер, под которым награжденный вносится в список тех, кому присвоена особая степень.

К знакам I степени относится и золотая ромбовидная или четырехугольная звезда. Надпись гласит: "За службу и храбрость". Носят орден Святого Георгия Победоносца на ленте с бантом на груди. Огонь и дым пожарищ нашли свое отражение в окраске ленты. Она состоит из 3 черных и 2 оранжевых полос. Более двух сотен лет назад появилась лента именно тех цветов, которые на сегодняшний день всем знакомы. Это Георгиевская ленточка. Всего существует 4 степени (класса) ордена Св. Георгия.

Описание степени высшей награды

Любая степень давала права потомственного дворянина. По значимости военный орден Святого Георгия, разделенный на 4 степени, был высшей боевой наградой России. Вторая степень представляет собой золотую звезду и золотой крест. Они крепились без банта на Георгиевской ленте. На обратной стороне креста имеется номер, под которым человек, имеющий награду, внесен в список лиц, имеющих аналогичный орден. Кроме того, имеется следующая надпись: "2-я степ". Звезда носилась на груди слева, а крест - на шее (крепился посредством Георгиевской ленты).

Третьей степени орден Святого Георгия - это серебряный крест на ленте с бантом. Номер, под которым награжденный человек внесен в список лиц, имеющих такую же награду, вырезан на поперечных концах креста. Носится данная награда на шее.

Крест из серебра на Георгиевской ленте - вот так выглядит орден Святого Георгия 4 степени, только без банта. Также на обратной стороне креста есть номер. Под ним человек внесен в список тех, кому пожалована именно эта награда. Надпись снизу - "4-я степ". Данную награду носили на груди слева на Георгиевской ленточке.

Кто удостаивался такой награды?

Императорским орденом Победоносца Георгия награждались только военные чины за храбрость, усердие и рвение к военной службе, а также в качестве поощрения в искусстве ведения боя. Военным знаком отличия, которым и является орден Святого Георгия, удостаивали тех, кто, показав примеры неустрашимости и доблести, присутствия духа и самоотверждения, совершил военный подвиг. Он должен быть увенчан полным успехом и принести пользу государству.

Но не только за боевые заслуги вручались высшие награды. Например, орден Святого Георгия IV степени презентовали и за выслугу лет (25 - для армии в сухопутных войсках). Для флота - за 18 шестимесячных походов, с учетом того, что хотя бы один раз боец участвовал в сражении. С 1833 года этот орден присуждали морским офицерам, не участвовавшим ни в одном бою, если у них за плечами было не менее двадцати кампаний.

Кроме пожалования титула дворянина по царскому указу от 1849 года имена награжденных героев орденом Георгия Святого наносились на доски из мрамора в Георгиевском зале, который находится в Кремлевском Дворце. Стены военного учебного заведения, в котором учился удостоившийся данной награды кандидат, украшались его портретом.

Кавалеры

Имеют все четыре степени данной награды полные кавалеры ордена Святого Георгия. Их имена известны многим, это знаменитые генерал-фельдмаршалы:

- М. Барклай де Толли.

- М. Кутузов.

- И. Дибич.

- И. Паскевич.

За все время в дореволюционной России высшими знаками военной доблести были отмечены двадцать пять человек. Первым кавалером такой награды, как орден Георгия Святого первой степени, стал знаменитый русский полководец Петр Румянцев-Задунайский. Он одержал блестящую победу над турками при Ларге и Кагуле.

Орденом Святого Георгия Победоносца II степени были награждены более ста человек. Первыми кавалерами в списке удостоившихся этой награды стали генералы царской армии П. Племянников, Ф. Боур, Н. Репнин. За проявленное мужество и полководческий талант при битве с турецкой армией при Кагуле они были награждены высшими орденами.

Более 600 георгиевских кавалеров третьей степени было до 1917 года в России. Одним из первых стал подполковник Ф. Фабрициан. Он был удостоен этой награды в 1769 году за взятие Галаца во время войны с турками.

За всю историю орден Святого Георгия III и IV степени вручался значительно чаще. Если он предназначался не христианам, то на крестах и звездах был изображен орел Российской империи. Общее число награжденных превышает 10 000 человек. При этом основные кавалеры ордена Святого Георгия 4-й степени - это люди, прослужившие в армии 25 лет. То есть они получили награду за выслугу лет.

Орден Святого Георгия Победоносца в современной России

В РФ данный орден как официальная награда был утвержден Верховным Советом РФ в 1992 году, в марте. При этом в течение продолжительного времени он существовал чисто формально. Статус знака отличия крест получил в начале 21 века. Первое награждение этим орденом произошло только в 2008 году. Этой награды были удостоены военные за мужество и героизм во время вооруженного конфликта в Северной Осетии летом 2008 г.

М. И. Кутузов был одним из четырех человек, награжденных всеми степенями боевого ордена Святого Георгия. Весь свой боевой путь офицера, от прапорщика до генерал-фельдмаршала, он прошел вместе с русской армией сквозь огонь и дым сражений.

Участвуя в русско-турецких войнах последней трети XVIII столетия, М. И. Кутузов получал ордена и другие награды, дослужился до генеральского чина, за победы над турками на Дунае в 1811 году и за Бухарестский мир был награжден графским и княжеским достоинствами, чин генерал-фельдмаршала получил за Бородино; почетную приставку «Смоленский» к своей фамилии - за освобождение города Смоленска от войск Наполеона.

Возвратимся теперь немного назад и подробно осветим основные этапы боевого пути этого выдающегося русского полководца.

Во время войны с Турцией 1768-1774 годов М. И. Кутузов участвовал в боях при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле. В июле 1774 года полк Московского легиона, батальоном которого командовал подполковник М. И. Кутузов, стремительно атаковал укрепленную турецким десантом деревню Шумы (недалеко от Алушты).

Батальон смял врага и обратил его в бегство. Во главе первого батальона полка М. И. Кутузов ворвался в Шумы со знаменем в руках, но в этой атаке был тяжело ранен: пуля попала ему в левый висок и вышла у правого глаза, который сильно покосило. Для его сохранения он всю жизнь носил черную повязку. За этот бой М. И. Кутузов получил свой первый орден Георгия - крест 4-й степени.

После продолжительного лечения М. И. Кутузов в 1776 году снова назначается в Крым, где становится ближайшим помощником А. В. Суворова, командовавшего войсками. К началу второй турецкой войны М. И. Кутузов уже генерал-майор, командующий Бугским егерским корпусом. В 1788 году этот корпус участвует в осаде и взятии Очакова. 18 августа гарнизон крепости совершил вылазку и атаковал батальон егерей; четырехчасовым боем, окончившимся победой русских, руководил лично М. И. Кутузов.

М. И. Кутузов. Худ. Р. Волков

И снова тяжелое ранение: пуля попала в левую щеку и вышла в затылок. Врачи предсказывали близкую смерть, однако он не только выжил, но и продолжил воинскую службу: в 1789 году принял отдельный корпус, с которым занимал Аккерман, сражался под Каушанами и при штурме Бендер. К тому времени его генеральский мундир украшали уже звезды орденов Святой Анны и Святого Владимира 2-й степени.

Генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов. Во время штурма Измаила - генерал-майор, командир 6-й штурмовой колонны

Следующий, 1790 год, прославлен в русской военной истории штурмом Измаила. О действиях М. И. Кутузова, который командовал одной из штурмовых колонн, А. В. Суворов впоследствии писал: «Он шел на моем левом крыле, но был моей правой рукой». 25 марта 1791 года за отличие при взятии Измаила полководец получает белый шейный крест - орден Святого Георгия 3-й степени и производится в генерал-поручики.

В представлении М. И. Кутузова к награждению было сказано: «Генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов оказал новые опыты искусства и храбрости своей, преодолев под самым сильным огнем неприятеля все трудности, взлез на вал, овладел бастионом, и когда превосходный неприятель принудил его остановиться, он, служа примером мужества, удержал место, превозмог сильного неприятеля, утвердился в крепости и продолжал потом поражать врагов». М. И. Кутузов назначается комендантом взятого Измаила, а вскоре ему были подчинены все русские войска на Дунае между Днестром и Прутом.

Знаки ордена Святого Георгия 2-й степени - большой шейный крест и звезду - М. И. Кутузов получает за победу при Мачине 28 июня 1791 года. Это сражение длилось около шести часов и закончилось полным поражением турок. Командующий русскими войсками генерал-фельдмаршал Н. В. Репнин сообщал в своем донесении: «Расторопность и сообразительность генерала Голенищева-Кутузова превосходит всякую мою похвалу». Перед этим за проявленную доблесть и блестящее руководство войсками, приведшее к победе при Бабадаге, Михаилу Илларионовичу были вручены знаки ордена Александра Невского.

В 90-е годы XVIII века М. И. Кутузов одерживает блестящие победы уже на дипломатической арене, проявляет себя также и как отличный администратор, и педагог на посту Главного директора Сухопутного кадетского корпуса. При императоре Павле I он командовал войсками в Финляндии, был литовским генерал-губернатором и петербургским военным губернатором. В эти годы им были получены большой крест ордена Святого Иоанна Иерусалимского (4 октября 1799 г.) и высшая награда Российской империи - орден Андрея Первозванного (8 сентября 1800 г.). Чтобы стать кавалером всех русских орденов, ему оставалось получить только первые степени орденов Святого Владимира и Святого Георгия. Владимирская лента через плечо была надета М. И. Кутузову 24 февраля 1806 года как награда за кампанию 1805 года, в которой он проявил себя как блестящий полководец.

Главнокомандующий князь М. И. Кутузов. 1812 год. Гравюра Б. Чорикова. XIX в.

В 1811 году М. И. Кутузов вновь принял участие в войне против Турции, теперь уже в качестве главнокомандующего русской армией в Бессарабии. 22 июня 1811 года он разбил турок под Рушуком, за что император Александр I пожаловал ему собственный наградной портрет, украшенный бриллиантами. А в следующем году, за месяц до вторжения Наполеона в Россию, М. И. Кутузов заключил победоносный мир с Турцией.

Роль М. И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года хорошо известна. Будучи сначала главнокомандующим всеми вооруженными силами России в войне с Наполеоном, а затем главнокомандующим и союзными войсками, он показал себя замечательным стратегом, человеком большого государственного ума и величайшим полководцем. 12 декабря 1812 года за «поражение и изгнание неприятеля из пределов России» Михаил Илларионович Кутузов уже в чине фельдмаршала получает высшую военную награду России - орден Святого Георгия 1-й степени - и становится не только кавалером всех русских и многих иностранных орденов, но и первым полным кавалером ордена Святого Георгия.

М. И. Кутузов руководил боевыми действиями русской армии и после того, как захватчики были изгнаны из пределов России. Великий полководец скончался в небольшом силезском городке Бунцлау 16 (28) апреля 1813 года. Там был поставлен обелиск с надписью: «До сих мест князь Кутузов-Смоленский довел победоносные русские войска, но здесь смерть положила предел славным делам его. Он спас Отечество свое и отверз путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память героя».

Михаил Богданович Барклай-де-Толли (1761-1818)

Прославленный русский полководец фельдмаршал Михаил Богданович Барклай-де-Толли, участник многих важнейших сражений конца XVIII - начала XIX века, был человеком яркой и трудной судьбы. Начало его боевой биографии связано с участием в Русско-турецкой войне 1787-1791 годов: за штурм Очакова он получил свои первые награды - орден Святого Владимира 4-й степени с бантом и золотой Очаковский крест. В1789 году участвовал в сражении под Каушанами, при взятии Аккермана и Бендер; в 1794 году, командуя батальоном, получил орден Святого Георгия 4-й степени. В 1798 году полковник М. Б. Барклай-де-Толли был назначен шефом 4-го Егерского полка, уже через год этот полк становится образцовым, а его командир производится в генерал-майоры.

Война с наполеоновской Францией 1806-1807 годов упрочила славу М. Б. Барклая-де-Толли как искусного и бесстрашного генерала. В 1806 году он был отмечен орденом Святого Георгия 3-й степени за отличное командование и беззаветную отвагу в кровопролитнейшем сражении под Пултуском. В следующем 1807 году генерал блестяще проявил себя в сражении под Прейсиш-Эйлау, где командовал арьергардом русской армии, и был награжден орденом Святого Владимира 2-й степени.Выдающийся полководческий талант М. Б. Барклая-де-Толли в полной мере проявился (и был оценен) в ходе Русско-шведской войны 1808-1809 годов.

Ясный практический ум, решительность и поразительная храбрость выдвигают его в первые ряды русских военачальников. М. Б. Барклай-де-Толли командовал отдельным отрядом, который совершил знаменитый переход по льду Ботнического залива, завершившийся взятием города Умео. После этой операции он производится в генералы от инфантерии и получает орден Святого Александра Невского, а в 1810 году назначается военным министром.

Деятельность его на этом посту заслуживает самой высокой оценки. При нем было составлено «Учреждение для управления большой действующей армией», принесшее русской армии немалую пользу в Отечественной войне 1812 года и в ее заграничном походе 1813 года; введена корпусная организация, построены новые крепости, образованы пехотные дивизии, улучшено довольствие войск и, главное, - обучение рекрутов. Заслуги военного министра уже в 1811 году были отмечены орденом Святого Владимира 1-й степени.

Сражение при Прейсиш-Эйлау (1807г.).

Отступление к Москве в 1812 году возбудило как в армии, так и в русском обществе недовольство М. Б. Барклаем-де-Толли. Его обвинили в нерешительности и даже в измене. Но полководец твердо стоял на осуществлении своего глубоко продуманного плана ведения войны. 17 августа он вынужден был передать командование над всеми войсками М. И. Кутузову, а сам остался во главе 1-й армии. Отстранили его и от руководства Военным министерством.

Гравюра Бовине с карт. Звебаха

В Бородинском сражении М. Б. Барклай-де-Толли командовал правым флангом и центром русских войск. «Чугун дробил, но не колебал груди русских, лично оживляемых присутствием Барклая-де-Толли. Вряд ли оставалось в центре опасное место, где бы он не распоряжался и где бы был полк, не ободренный словами и примером его.

Под ним убито пять лошадей», - вспоминал впоследствии один из участников сражения. Поразившее всех бесстрашие и хладнокровие генерала (он как будто искал смерти в бою!) в сочетании с превосходной распорядительностью, искусство полководца вернули ему несправедливо утраченное доверие в армии. За руководство войсками в Бородинском бою М. Б. Барклай-де-Толли был удостоен ордена Святого Георгия 2-й степени.

М. Б. Баркяай-де-Толли Бородинское сражение. Неизв. худ. 1820-е гг.

Полководец успешно руководил сражениями и во время заграничного похода 1813 года, а в мае того же года, через полтора месяца после смерти М. И. Кутузова, принял начальство над соединенными силами русско-прусской армии.

Ему вручили орден Андрея Первозванного - высшую награду государства. 18 августа в сражении под Кульмом он наголову разбил корпус французского генерала Ф. Вандама и взял его в плен. Орден Святого Георгия 1-й степени венчает этот подвиг, и М. Б. Барклай-де-Толли становится полным Георгиевским кавалером. В день взятия Парижа, 18 марта 1814 года, он получил фельдмаршальский жезл, а чуть позже титул светлейшего князя.

Иван Федорович Паскевич (1782-1856)

Генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич-Эриванский, участвуя в Русско-турецкой войне 1806-1812 годов, за пять лет дослужился от капитана до генерал-майора, тогда же получил и свои первые боевые награды, среди которых были 4-я и 3-я степени ордена Святого Георгия. В 1812 году И. Ф. Паскевич был назначен начальником 26-й дивизии, командуя которой принимал участие во многих сражениях Отечественной войны, а в самом главном из них - Бородинском - защищал батарею Н. Н. Раевского.

Однако дальнейшая карьера И. Ф. Паскевича была связана не столько с боевыми подвигами, сколько с теми милостями, которыми его осыпали монархи. В первой половине 1820-х годов он командовал 1-й гвардейской дивизией, бригады которой находились под началом великих князей Николая и Михаила Павловичей.

Когда Николай I стал императором, он продолжал называть И. Ф. Паскевича «отцом-командиром», потому что еще юношей служил под его началом и он был одним из его военных наставников.

В 1825 году И. Ф. Паскевич был назначен членом Верховного суда над декабристами, а по окончании его деятельности - наместником на Кавказе вместо неугодного императору генерала А. П. Ермолова. Здесь во время Русско-иранской войны за овладение крепостью Эривань И. Ф. Паскевич получил в 1829 году орден Святого Георгия 2-й степени, а вскоре стал и полным Георгиевским кавалером: 1-я степень ордена была ему вручена за взятие Эрзерума в войне против турок. Впоследствии И. Ф. Паскевич «прославился» подавлением в 1831 году польского восстания, а в 1849 году - венгерской революции. В 1828 году он получил титул «графа Эриванского», а в 1831-м - «светлейшего князя Варшавского».

Генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич. Гравюра Ю. Уткина по рис. Реймерса. 1832г.

Иван Иванович Дибич (1785-1831)

И. И. Дибич-Забалканский был современником и своего рода соперником И. Ф. Паскевича. Выходец из Пруссии, он поступил на русскую службу и, участвуя против Наполеона в войне 1805-1807 годов, получил орден Святого Георгия 4-й степени. В 1812 году он награждается шейным Георгиевским крестом за сражение под Полоцком. В 1818 году он был произведен в генерал-адъютанты, а три года спустя император Александр I взял его с собой на Лайбахский конгресс. И с этого времени ловкий И. И. Дибич стал неразлучным спутником царя, уверенно делая придворную, а заодно и военную карьеру. Он заслужил расположение и императора Николая I - донесением об открытии заговора декабристов, лично приняв меры к аресту многих из них. Свой титул Забалканский, а также две высшие степени ордена Святого Георгия И. И. Дибич получил за Русско-турецкую войну 1828-1829 годов. Как начальник Главного штаба, он разработал план кампании 1828 года.

На следующий год И. И. Дибич был назначен главнокомандующим на Балканском театре военных действий (вместо генерал-фельдмаршала П. X. Витгенштейна, на которого была возложена вина за малоуспешные действия армии). Здесь И. И. Дибич проявил большую решительность. В мае при Кулевче он разбил турецкую армию, и эта победа принесла ему знаки ордена Святого Георгия 2-й степени. Затем, после взятия крепости Силистрия, он совершил переход через Балканы и, несмотря на тяжелое положение малочисленной русской армии, в тылу которой оставались турецкие войска, сумел продиктовать туркам победные условия мира. Этот успех был отмечен высшей степенью русского военного ордена.

Забалканский поход вскружил голову честолюбивому И. И. Дибичу, и когда через год вспыхнуло восстание в Польше, он самоуверенно обещал императору покончить с ним одним ударом. Но кампания затянулась, решительности И. И. Дибич уже не проявлял, и неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы он не умер от холеры. Дело подавления польского восстания завершил И. Ф. Паскевич.

Генерал-фельдмаршал И. И. Дибич-Забалканский

История возникновения ордена Святого Георгия

Орден Святого Георгия был учреждён ещё императрицей Екатериной II в 1969 году с целью награждения исключительно за ратные подвиги, а также за исправную выслугу офицеров не менее 25 лет.

В советский период этот орден был отменён. Восстановление его в Российской Федерации было сложным. Сначала его собирались восстановить для последующего вручения защитникам Белого дома в девяносто первом году, затем его восстановление было поручено провести специальной комиссии уже в девяносто втором году, и лишь к миллениуму орден был вновь восстановлен и принят окончательный утверждённый статут.

Этот орден является наивысшей наградой России за военные заслуги. Его получают исключительно офицеры старшего и высшего рангов, отличившиеся при ведении боевых действий с каким-либо внешним врагом, а после дополнений к статуту ордена в восьмом году нулевых – и за особые отличия во время проведения «миротворческих операций» России за её границами.

Описание ордена

Награда может быть четырёх степеней, которыми происходит последовательно, начиная с четвёртой степени и заканчивая первой самой высшей степенью.

Лента ордена (в народе «георгиевская») – муаровая, шёлковая, которая имеет три полоски тёмного цвета и две желтовато-оранжевого.

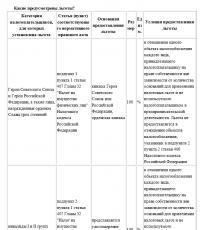

1. Орден I степени

Звезда ордена

Четыре конечности -– штрала (позолоченное серебро). Ориентация звезды – углами вверх – вниз, вправо – влево. В самом центре вниманию предоставляется медальон в форме окаймлённого позолоченного круга. По самому центру – курсивная надпись «СГ», по внешнему краю выгравировано – «ЗА СЛУЖБУ И ХРАБРОСТЬ». Сверху медальона между словами «ХРАБРОСТЬ» и «ЗА» размешена корона.

Звезда прикрепляется к одежде позолоченной булавкой.

На планке имеется небольшое отображение звезды в золоте.

2. Орден II степени

Материал - позолоченное серебро. Габариты знака и звезды полностью соответствуют первой степени.

3. Орден III степени

Знак ордена выполнен из серебра. Отличием есть его меньшие размеры.

На планке имеется отображение звезды ордена в белом цвете.

4. Орден IV степени

Знак ордена ещё меньшего размера.

Ленты нет.

Знак носится прикреплённым к колодке с пятью углами, обмотанной георгиевской лентой.

Материалами, из которых изготавливается орден, являются золото и серебро.

Форма знака являет собой прямоугольный крест.

Для знака: I степени – 60 миллиметров;

II – 50 миллиметров;

III – 50 миллиметров;

IV – 40 миллиметров

Размер звезды – 82 миллиметра.

Ширина – 100 миллиметров (I ст.), 45 миллиметров (II ст.), 24 миллиметра (III ст.)

Планка: вертикальный размер – 12 миллиметров, горизонтальный размер – 32 миллиметров.

Не следует путать орден Святого Георгия с «Георгиевским крестом», который вручается только младшим офицерским чинам и даже может быть вручён обычным солдатам и матросам.

В последние полвека георгиевская лента стала символом победы русского народа над фашистскими захватчиками. Общественная акция «георгиевская ленточка» начиная с 2005 года, ежегодно проводится практически во всех странах бывшего СССР.

Вступив на трон, государыня Екатерина II решила учредить новый орден, который должен был вручаться конкретно за боевые достижения. Первый проект был разработан в 1765 г., но государыне он не понравился. После доработки, 26.11.1769 г. прошла церемония его учреждения. Мероприятие прошло в Зимнем дворце, Екатерина утвердила Статут ордена, в церкви при дворце прошла служба, после которой произошло освящение орденских знаков: звезды, креста и ленточки.

Орденская звезда

Орденская звезда была золотой, имела форму ромба. Носить ее полагалось на груди, слева. В центре помещался медальон, поле которого было золотистым. На нем размещалась эмблема св. Георгия: «СГ». По краю медальона полоска, покрытая черной эмалью. На ней золотистыми буквами нанесены слова: «За службу и храбрость». Это девиз ордена. Вручалась кавалерам 1 и 2 ст. До 1854 г. данное изделие было шитым. Они делались из кожи, ткани, серебряной нитки, мишуры.

Знаки ордена

Крест был равноконечным. Лучи его расширялась, поверхность была покрыта белой эмалью. Кончики креста окаймлены золотом. В середине медальон, на который нанесена алая эмаль. На нем - портрет святого, убивающего копьем дракона. На обороте медальона - эмблема «СГ». Со времени учреждения до 1917 г. дизайн креста оставался практически неизменным.

Исключение составило уменьшение размеров всех знаков, которое произошло в 1816 г. Тогда же на крестах 4 ст., вручаемых за выслугу в чине офицера, стали размещать слова: «25 ЛЕТЪ» и «18 КАМП». В 1856 году за выслугу лет офицеров стали поощрять орденом Св. Владимира 4 ст. Орден же Св. Георгия стал вручаться исключительно за боевые подвиги.

В 1845 году на знаках, предназначенных для лиц нехристианской веры, изображения святого и его эмблему заменил двуглавый орел.

Честь изготовления первых знаков ордена принадлежит придворному ювелиру Л. Пфистереру. В работе принимали участие мастера по финифти С. Черепанов и И. Леонович. Звезды делал И. Хассельгрен. Позже заказ на знаки получили петербургские ювелиры Ж.П. Адор и Л.Д. Дюваль. До 1857 года для знаков использовалось золото 72 пробы, после - из 56.

Престиж ордена

С момента учреждения к ордену св. Георгия все люди относились с глубоким уважением и почтением. Пример показывала сама императрица. В письме к князю Потемкину она говорила, что эта награда милее прочих. Великий полководец А.В. Суворов считал, что Георгий 1 ст. выше остальных наград, даже ордена А. Первозванного.

Денис Давыдов имел весьма высокое мнение о данной награде и считал большой честью ее получение. Он говорил, что не осмеливался даже мечтать об этом.

Обладатели ордена

За все время существования награды обладателями 1 ст. стало 25 человек. Из них два возложения. Это сделала Екатерина II, а в 1896 г. Александр II в честь 100 лет с момента основания ордена. 2 ст. вручалась 124 раза, 3 - 640, 4 - примерно 15 000. За военные подвиги было награждено более 6 700 человек, за 25-летнюю службу - 7 300, за «18 кампаний» - примерно 600, за «20 кампаний» - 4.

Вторым кавалером награды после императрицы явился П. А. Румянцев-Задунайский.

Это произошло в 1770 г. за победу, которую граф одержал под Кагулом. Так как, если человек имел 1 ст., низшая ему уже не полагалась, полными кавалерами смогли стать лишь четверо. Среди них М. Голенищев-Кутузов, М. Барклай де Толли, И. Паскевич, И. Дибич-3абалканский.

У 3 лиц были ордена с 3 по 1 ст. Это Г. Потемкин-Таврический, А. В. Суворов, Л. Беннигсен.

В числе обладателей 1 ст. были и иностранные подданные. В 1813 г. награда была вручена королю Швеции Карлу XIV. За сражение под Лейпцигом в 1813 году орден 1 ст. получили генерал Г. Блюхер и герцог К. Шварценберг фон Крумау. За поход 1814 г. награду получил герцог А. У. Веллингтон. В 1823 г. кавалером 1 ст. стал герцог Ангулемский Луи-Антуан.

В 1848 г. царь Николай I послал орден австрийскому генералу Й. Радецкому. В 1869 г., в канун 100-летия основания орденом был отправлен императору Германии Вильгельму I. В следующем году награду получил австрийский эрцгерцог А.Ф. Рудольф. Ранее ему были вручены знаки ордена 3 и 2 степени.

Последним человеком, получившим орден 1 ст. в России, стал великий князь Н.Н. Старший. Он был награжден в 1877 г. за взятие Плевны.

Первым человеком, получившим орден 2 ст., стал П. Племянников за победу под Кагулом. В период войны с Наполеоном 2 ст. была вручена 24 человекам. Среди них - 12 иностранцев. В период Крымской войны 2 ст. были награждены лишь двое - вице-адмирал П. Нахимов и генерал В. Бебутов. За войну с турками 1877—1878 гг. кавалерами 2 ст. стали 10 человек. Среди них будущий император Александр III и генерал И. Гурко.

Во время 1-й мировой Георгиевский орден 1 ст. не вручался. Обладателями 2 ст. стали 4 россиянина и 2 иностранца.

Первым обладателем 3 ст. стал подполковник Федор Фабрициан. Это случилось в 1769 г. за бой под Галацом. За время войны с Наполеоном кавалерами 3 ст. стали 123 человека. В период Русско-японской войны орден 3 ст. получили 45 человек. Среди них 11 нехристиан. В Первую мировую обладателями 3 ст. стали 53 человека.

Обладателем 4 ст. первым стал фон Паткуль. Вручение состоялось в 1770 г. за выигранную битву при м. Добре. За военные подвиги в 1812 году 4 ст. были поощрены 491 россиянин и 127 иностранец. В период 1904- 1905 годов Георгия 4 ст. получили 670 человек. В 1-ю мировую штабс-капитан Авдеев стал обладателем Георгия 4 ст. два раза.

Всего с 1812 года 4 ст. получили 16 полковых священнослужителей. Помимо этого, почти 500 священникам вручили наперсными кресты.

Привилегии кавалерам ордена

Георгиевским кавалерам были предоставлены весьма существенные привилегии. Они не обязаны были платить взносы при награждении, подобно обладателям других орденов. Они могли продолжать носить военный мундир даже уволившись со службы. При этом им не обязательно было иметь 10-летнюю выслугу.

Обладатели любой из степеней становились потомственными дворянами. По велению императора все имена обладателей награды высекались на досках из мрамора. Они висели в Георгиевском зале Большого дворца в московском Кремле.

Георгиевский крест

Чтобы можно было поощрять представителей низших чинов и унтер-офицеров, в 1807 г. появился Георгиевский знак отличия. Награждения производились за отменную храбрость, которую претендент показал в сражении против врага. До восшествия на престол Александра II было вручено более 94 000 знаков. В их числе оказались 2 особы женского пола. Это Н. Дурова и немка С. Крюгер.

У всех обладателей Знака Отличия на 1/3 увеличивалось жалованье. Повторной награждение увеличивало его уже на 2/3 и т.д. ДО 1833 года для изготовления знака использовалось серебро 95 пробы, позже - из 84. С 1904 по 1905 годы 1 ст награждены более 1670 человек, 2 ст. - 3 227, 3 ст. - 22473, 4 ст. - 110 370.

В 1913 г. появился новый Статут знака. Награда стала зваться Георгиевским Крестом. С этого момента нумерация была начата заново. Обладатель знака каждый год получал определенную сумму. Кавалеры 1 ст. - 120 руб., 2 ст. - 96, 3 ст. - 60, 4 ст. - 36. Носить награду было положено на груди. Она располагалась справа от других наград, левее орденских знаков.

В период 1-й мировой обладателями Георгия 1ст. стало примерно 33 000 человек, 2 ст. - 65 000, 3 ст. - 289 000, 4 ст. - 1 200 000.

Орден Св. Георгия

Эта награда стала по существу целым комплексом отличий высшего офицерского состава, нижних чинов и даже целых военных частей. Помимо перечисленных наград, в него входило:

- Золотое оружие.

- Медаль.

- Золотые кресты за боевые действия.

Среди наград, вручаемых целому коллективу, были знамена и штандарты, а также трубы.

Золотое оружие

28.09.1807 года государь выпустил Указ, согласно которому офицеры, которым было вручено Золотое оружие, становились кавалерам российского ордена. Все наградное оружие было 3 видов. 1-е - Золотое с бриллиантами. 2-е - «За храбрость». 3-е - Аннинское, являющееся 3 ст. ордена Св. Анны. С 1815 г. - 4 ст. В период войны с Наполеоном был выдан 241 экземпляр Золотого оружия, в следующие 2 года еще 685. В войне 1877—1878 гг. обладателями такого оружия стали примерно 500 человек.

В 1855 г. было решено, что одновременно с подобным оружием будет выдаваться темляк Георгиевской расцветки. Оружие, предназначенное для генералов, украшалось бриллиантами, а их обладатели считались кавалерами ордена. Оружие «За храбрость» не предполагало выдачу креста, лишь темляка. Такое оружие, украшенное драгоценными камнями, в период 1904—1905 гг. было выдано 4 генералам, без камней - 406 лицам.

До 1857 года золотые детали делались из золота 72 пробы, позже -56. Цена различных видов Золотого оружия находилась в пределах 230-455 рублей. Стоимость экземпляров с бриллиантами превышала тысячу рублей. Поэтому многие их обладатели сдавали его в обмен на деньги и делали на заказ оружие с позолоченными деталями, стоившее существенно меньше.

10 % цены оружия отправлялось в Комитет о раненых. С 1913 г. такое оружие стало официально именоваться «Георгиевским». На его эфесе появился небольшой золотой георгиевский крест размером 17×17 миллиметров.

Георгиевская медаль

Эта медаль появилась 10.08.1913 г. Она заменила медаль «3а храбрость». Ей награждались нижние чины, продемонстрировавшие мужество. Ее обладателями могли стать и штатские лица за подвиги в сражениях с врагом. Этим медаль отличалась от Георгиевского Креста.

У этой награды также было 4 степени. Ее положено было носить с Георгиевской лентой. 1 и 2 ст. делались из золота, 3 и 4 - из серебра. С 1916 года драгметаллы были заменены на желтый и белый металл. Кавалеры 1 ст. ежегодно получали по 36 рублей, 2 ст. - 24, 3 ст. - 18, 4 ст. - 12. С 1913 года было изготовлено примерно 100 000 золотых и больше 2 200 000 серебряных наград.

Золотые кресты за военные заслуги

Офицеры, которые были представлены к данной награде, но так и не получившие ее, иногда награждались золотыми крестами. Его обладатели имели право в дальнейшем на Георгия 4 ст. за 25-летнюю выслугу.

Было 5 видов подобных крестов. Среди них «За Очаков» (410 награжденных), «За Измаил» (410), «За Прагу» — (205), «За Прейсиш Эйлау» (900), «За Базарджик» (300).

Коллективные награды

С 1806 г. в войсках нашей страны появились наградные знамена и штандарты. Вверху такого изделия располагался Георгиевский Крест. Под ним - соответствующая ленточка. Впервые такие знамена вручили Киевскому и еще 4 полкам.

В 1819 г. появился морской флаг. Впервые им был награжден корабль «Азов», которым командовал М. Лазарев. В 1878 г. ввели Георгиевские ленты на подобные награды. На них были написаны достижения, за которые давались ленточки.

В 1805 г. появились Георгиевские трубы. Они были серебряными, на корпусе присутствовал Георгиевский Крест. Нередко там писалось, за какие подвиги труба была пожалована. Вскоре появились два вида таких труб: пехотная и кавалерийская. Первая была изогнутой, вторая прямой.

Орден Св. Георгия в наше время

Орден, основанный государыней Екатериной II, большевики упразднили. В 2000 г. его восстановили в качестве самой высокой военной награды РФ. Хотя Статут был принят сразу, однако, до 2008 г. орден не вручался, так как РФ не вела войн. В 2010 г. был принят новый Статут ордена. Согласно ему кавалерами могут стать высшие офицеры за победу над врагом, вторгшемся на территорию страны. Может вручаться за операции на территории иных государств в целях поддержания мира.

Обладателями ордена 4 ст. вправе стать младшие офицеры, продемонстрировавшие в бою отвагу и мужество и одержавшие в нем победу. Награда делится на 4 степени, высшая - 1 ст. Обладателям 1 и 2 ст. вручается крест и звезда, 3 и 4 ст. один крест.

Фамилии кавалеров высекаются на досках из мрамора в Георгиевского зала в Кремле.

Георгиевская лента

Ежегодно в канун Дня Победы происходит раздача георгиевских лент. Эта акция стартовала в 2005 г. Ленточка прикрепляется к груди, на сумку, автомашину и т.д. она символизирует героическое прошлое нашей страны. Это дань уважение к ветеранам, благодарность людям, подарившим нам Великую Победу!

Орден Святого Георгия с 8 августа 2000 года является высшей военной наградой РФ. Данный орден является правопреемником учрежденного еще императрицей Екатериной II в 1769 году ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Первые идеи о восстановлении данной государственной награды появились еще 2 марта 1992 года, они были выдвинуты президиумом Верховного Совета РФ, однако после событий 1993 года восстановление данного ордена в российской наградной системе было заморожено. Статут данной государственной награды был разработан и утвержден только 8 августа 2000 года. Всего орден имеет 4 степени (низшая степень - IV, высшая - I).

Согласно первоначальному статуту ордена, им могли награждаться военнослужащие из числа старших и высших офицеров за успешно проведенные боевые операции по защите Отечества при нападении внешнего врага, закончившиеся полным разгромом нападавших, ставших образцом настоящего военного искусства, подвиги которых служат примером отваги и доблести для всех поколений защитников Отечества и которые награждены государственными наградами РФ за отличия, проявленные в боевых действиях. Такой статут награды привел к тому, что до 2008 года она просто не вручалась, не было поводов.

В 2008 году в статут награды были внесены изменения. Орденом стали награждать старших и высших офицеров также и за проведение боевых и иных операций на территории других стран при восстановлении или поддержании международного мира и безопасности (миротворческие операции). Комментируя эти изменения, тогдашний президент страны Дмитрий Медведев отметил, что награда была восстановлена в 2000 году для тех, кто проявил себя в боях против внешней агрессии в отношении нашей страны. Однако в целях возрождения славных традиций георгиевских кавалеров было принято решение о вручении этих наград за поддержание международного мира и безопасности на территории другого государства. В 2010 году в статут ордена было внесено еще одно изменение: появилась возможность награждения 4-й степенью ордена младших офицеров, ранее награду могли получить лишь старшие и высшие офицеры.

Орден Святого Георгия I степени

Орден Святого Георгия обладает четырьмя степенями. При этом орден Святого Георгия I и II степени имеет знак и звезду, III и IV степени - только знак. Высшей степенью награды является первая степень. Награждение орденом производится последовательно от младшей степени к старшей. Орден предусматривает возможность посмертного награждения. Для увековечивания все ФИО награжденных данным орденом заносятся на мраморную доску, которая располагается в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в столице России.

Знак ордена Святого Георгия I степени носится на специальной плечевой ленте, которая должна проходить через правое плечо. Знаки ордена II и III степени носятся на специальной шейной ленте, а знак ордена IV степени носится традиционно - на колодке, расположенной с левой стороны груди, располагаясь перед другими орденами и медалями. Награжденные данным орденом носят знаки всех степеней. При этом лица, которые награждены орденом Святого Георгия I степени, звезду ордена Святого Георгия II степени уже не носят. Также при ношении ордена Святого Апостола Андрея Первозванного на плечевой ленте знак ордена Святого Георгия I степени также не носится.

В настоящее время известно о 9 награжденных данной высшей военной наградой Российской Федерации (3 ордена второй степени, 6 - четвертой). Все они получили ордена за отличия, которые были проявлены в рамках проведения миротворческой операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года. Первым кавалером ордена Святого Георгия IV степени стал генерал-полковник Сергей Афанасьевич Макаров, командующий на тот момент войсками СКВО. Орденом Святого Георгия II степени было награждено трое российских военачальников - начальник Генштаба генерал армии Н. Е. Макаров, главнокомандующий ВВС страны генерал-полковник А. Н. Зелин и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии В. А. Болдырев. Все они были награждены за события августа 2008 года.

Орден Святого Георгия II степени

Знак ордена Святого Георгия I степени изготавливается из чистого золота. Он представляет собой равноконечный прямой крест с расширяющимися концами, которые с обеих сторон покрываются эмалью. По краям креста имеется достаточно узкий выпуклый рант. В центре креста находится двусторонний медальон круглой формы с выпуклой позолоченной каймой. Лицевая сторона данного медальона покрыта эмалью красного цвета. На медальоне находится изображение Святого Георгия на белом коне в плаще, шлеме и латах серебристого цвета. Шлем, плащ, седло и сбруя у коня имеют золотистый цвет. Всадник смотрит в правую сторону и поражает золотым копьем змея черного цвета.

Оборотная сторона медальона имеет покрытие из белой эмали. Там же расположен вензель ордена, который составлен из черных переплетенных между собой букв «СГ». На нижнем конце креста можно рассмотреть номер награды. Расстояние между концами креста ордена составляет 60 мм, на верхнем конце расположено ушко, которое предназначено для крепления награды к ленте. Знак ордена прикрепляется к ленте шириной 100 мм. Лента ордена Святого Георгия изготавливается из шелка, она содержит чередующиеся между собой полосы одинаковой ширины: 3 черных и 2 оранжевых полосы.

Звезда ордена Святого Георгия четырехлучевая, она изготавливается из серебра с позолотой. В центре звезды располагается позолоченный круглый медальон с выпуклой каймой и вензелем ордена. По окружности данного медальона, на эмалевом поле черного цвета с позолоченной окантовкой расположен девиз награды «За службу и храбрость» (все буквы заглавные). В верхней части окружности между словами девиза размещена позолоченная корона. Расстояние между противолежащими концами звезды равняется 82 мм. Звезда ордена крепится к одежде при помощи булавки.

Орден святого Георгия II степени. Знак и звезда ордена те же самые, что и у ордена I степени. Знак ордена изготавливается из серебра с позолотой. Носится на шейной ленте - ширина ленты 45 мм.

Орден святого Георгия III степени. Знак ордена тот же, расстояние между концами креста уменьшено и составляет 50 мм. Носится на шейной ленте - ширина ленты 24 мм.

Орден святого Георгия IV степени. Знак ордена тот же. Расстояние между концами креста уменьшено и составляет 40 мм. Носится на пятиугольной колодке, которая обтянутой шелковой лентой шириной 24 мм.

По материалам открытых источников.